Descubren un fósil de hongos de más de 700 millones de años. Hasta ahora, el más antiguo del mundo. Con este descubrimiento, los datos que se tenían sobre los hongos en la tierra, ha cambiado.

El fósil, cientos de millones de años más antiguo de lo previsto, arroja luz sobre la evolución de los hongos, las plantas y la superficie del planeta. Cuesta sobrestimar la importancia de los hongos, pero es fácil subestimar lo poco que sabemos de ellos. Los científicos han descrito algo más de 100.000 especies diferentes, y estiman que podrían existir hasta 3,8 millones. Los hongos llevan a cabo muchas tareas invisibles y poco glamorosas.

Descomponen grandes cantidades de detritus y seres muertos y circulan los nutrientes por el medio ambiente, sin los cuales el mundo dejaría de funcionar. También posibilitan la vida vegetal: por el suelo se extienden vastas redes de hongos que transfieren señales químicas, comida y agua. Por no mencionar papeles más divertidos, como la fermentación, que crea alcohol y pan fermentado, entre otras cosas.

Sin embargo, gran parte de la historia pasada de los hongos sigue siendo un misterio. Aunque se separaron de los animales hace más de mil millones de años —lo que los hace más cercanos a nosotros que a las plantas—, el registro fósil contiene un vacío enorme. Durante cientos de millones de años se desvanecieron con el paso del tiempo.

Con todo, dos trabajos recientes han arrojado luz sobre qué hacían los hongos antes de hace 400 millones de años, la edad de los fósiles fúngicos más antiguos que no han suscitado polémica.

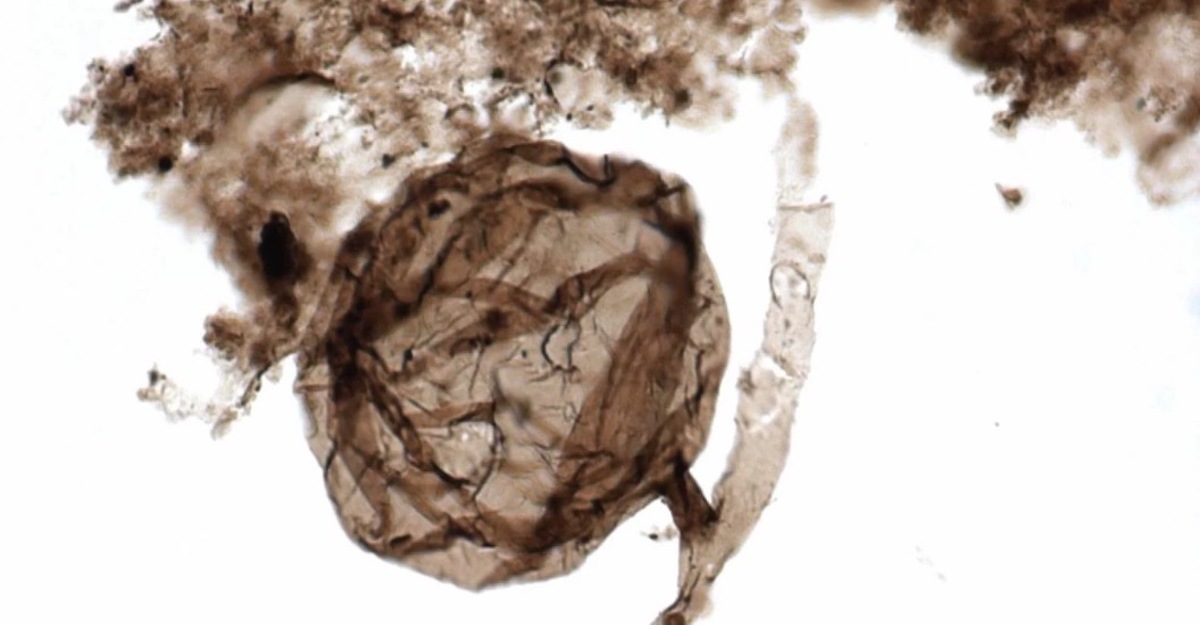

En mayo, un equipo de investigadores publicó un estudio en Nature en el que sugerían que un fósil de mil millones de años hallado en el Ártico canadiense pertenecía a un hongo microscópico. Y ayer, en un estudio publicado en Science Advances, otro grupo demostró mediante una serie de pruebas químicas más rigurosas que un fósil de hace 715 millones de años pertenece a un hongo filamentoso.

En este último trabajo, Steve Bonneville y sus colegas examinaron el fósil de un fragmento de esquisto procedente de la República Democrática del Congo que data de entre hace 715 y 810 millones de años.

Bonneville, investigador de la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica, afirma que lleva más de una década trabajando en esta roca. Según Bonneville, «esto cambiará nuestra comprensión» de la evolución de la superficie terrestre y de cómo surgieron las plantas y los hongos. «Resulta fascinante pensar que ya existían hongos incluso en aquella época».

Cuando otros contaron a Bonneville que eran hongos, recuerda haber dicho: «Es imposible, es demasiado antiguo».

Pero años de trabajo han demostrado lo contrario. Bonneville usó tres técnicas para demostrar que los filamentos, que se extienden como una malla entretejida, contienen un material denominado quitina en el exterior, un indicador evidente de un hongo. Pocos organismos crean quitina -que es un polisacárido- y los que la crean no forman este tipo de filamentos, según explica Bonneville.

Una técnica de detección consiste en emplear un tinte fluorescente para que se fije a la quitina. Las otras dos consisten en usar un sincrotrón, un acelerador de partículas que bombardea el material con átomos acelerados para descubrir la composición química de la muestra. Bonneville afirma que estos métodos proporcionaron evidencias de quitina en las redes filamentosas del fósil.

«Los autores utilizaron una combinación impresionante de técnicas químicas que convergen en el mismo resultado y, así, hacen que sea bastante convincente», afirma Christine Strullu-Derrien, investigadora del Museo de Historia Natural de Londres que no participó en el trabajo.

En el Neoproterozoico, época en la que vivía esta urdimbre fúngica, la tierra estaba relativamente vacía y es probable que solo contuviera bacterias, quizá cubriendo el suelo en forma de biopelículas. Las plantas terrestres no entraron en escena hasta hace aproximadamente 300 millones de años. Bonneville explica que, en el supercontinente Rodinia, es probable que esta alfombra de hongos primitivos viviera en sedimentos y se alimentara de materia orgánica en descomposición, quizá de cianobacterias y algas verdes.

Continúe leyendo este interesante estudio en NATIONAL GEOGRAPHIC

5