Hoy buena parte de la investigación de la bipolaridad y la esquizofrenia ya no se centra en las neuronas, sino en la glía. ¿Qué es eso?

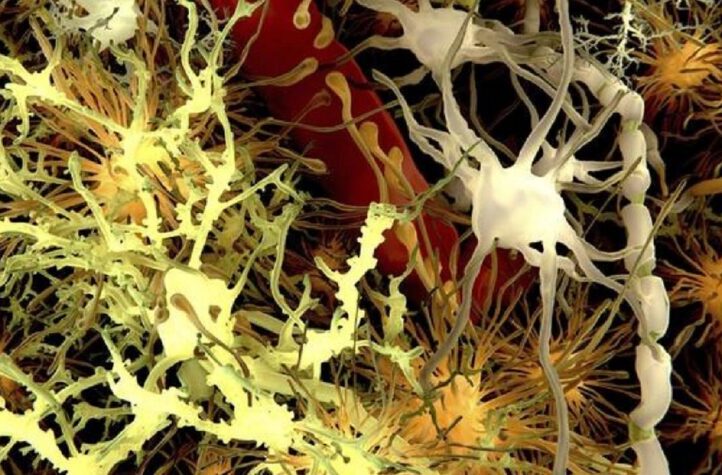

Las «neuroglias», «células gliales» o simplemente «glía» son células que se encuentran en nuestro tejido nervioso. No solo de nuestro cerebro: también están en los nervios periféricos que recorren nuestro cuerpo.

A lo largo de la historia todas las células de nuestro cerebro que no eran catalogables como neuronas (es decir, que carecen de la capacidad de enviar impulsos eléctricos, que no son eléctricamente excitables) se clasificaban como glía.

No son pocas las células que caen dentro de esa etiqueta. Si consideramos que hay unos cien billones de neuronas en nuestro cerebro, hay diez veces más de células gliales. Casi nada.

En general sabemos que su porcentaje, la cantidad de glía por neurona, aumenta de forma exponencial según la complejidad del organismo. Esto señala que es un elemento muy importante.

Clasificar a todas esas células como glía, así sin más, convirtió a esta palabra en un término genérico y vago.

Englobaba a demasiados tipos de grupos de células muy diferentes, y de muy diversos orígenes. Esto no era debido a la pereza de los investigadores a la hora de buscar palabras, sino a la complejidad histórica que suponía descubrir y estudiar la glía.

Con el tiempo se hicieron necesarias nuevas clasificaciones. Algunas se basaban en su tamaño: la macroglía -como los astrocitos y oligodendrocitos- y la microglía. También en su localización: sistema nervioso central o sistema nervioso periférico.

La «aristocracia» necesita ayuda

Ya hemos visto qué son las glías y que no son pocas.

Pero, ¿por qué ha cobrado importancia su investigación? ¿Acaso las neuronas no son las células privilegiadas del cerebro, las más listas de la clase, las más importantes y hermosas, las «mariposas del alma» como las definía el gran Ramón y Cajal?

Pues sí, no podemos negar que las neuronas siempre serán la eléctrica aristocracia de las células cerebrales, pero tampoco que necesitan más ayuda en su día a día de la que se pensaba.

Antiguamente se suponía que el principal papel de la glía era la simple sujeción de la neurona, el de unir y crear la estructura interna del cerebro.

Si el cerebro fuera un árbol de Navidad, las glías serían el árbol y las ramas, y las neuronas serían los adornos. No en vano, la palabra glía viene del griego λοία, que se traduce como «unión o pegamento». Neuroglia vendría a significar el «pegamento de las neuronas».

A día de hoy cada vez se hace más patente que la función de la microglia no es la de únicamente sostener a las neuronas y ser el pegamento cerebral. Son células «ayudantes» que pueden influir de forma importante la maduración y funcionamiento habitual de las neuronas.

En este sentido, podemos simplificar su relación en un ejemplo en el que vemos a la preciada neurona como una princesita y a las glía como a su cohorte de sirvientas que siempre la acompañan y que son las encargadas de cuidarla, alimentarla y protegerla.

Les toca hacer grandes labores para el bienestar y facilitar la agenda de obligaciones de su señora (y poco reconocidas hasta ahora).

Hoy sabemos que cada una de esas sirvientas-glías tienen funciones muy especializadas.

Podemos ver a la microglía tanto como «guardianas» que velan por la seguridad de sus señoras, como «limpiadoras» de restos (ya que son macrófagos especializados del cerebro que, entre otras tareas, van a detectar infecciones y tomar medidas inmunitarias).

Continúa leyendo en BBC NEWS MUNDO

CURADAS | Tu compañía en información…