Llamada la «secuencia divina» constituye un gran aporte al conocimiento, aunque su autor casi fuera olvidado por la historia. Hoy revive en cada aplicación.

La serie de Fibonacci: aporte infinito al cálculo.

Es una de las secuencias más famosas de la historia. Se le llama el «código secreto de la naturaleza».

Aparece una y otra vez en estructuras naturales como los pétalos de un girasol.

A lo mejor ya la has estudiado o te topaste con ella en algún libro o película como «El Código Da Vinci».

La serie de Fibonacci: Ideada en el siglo XIII

La serie de Fibonacci tiene relación con el «número áureo», al que también se conoce como «proporción divina» por su vínculo con la naturaleza y la belleza.

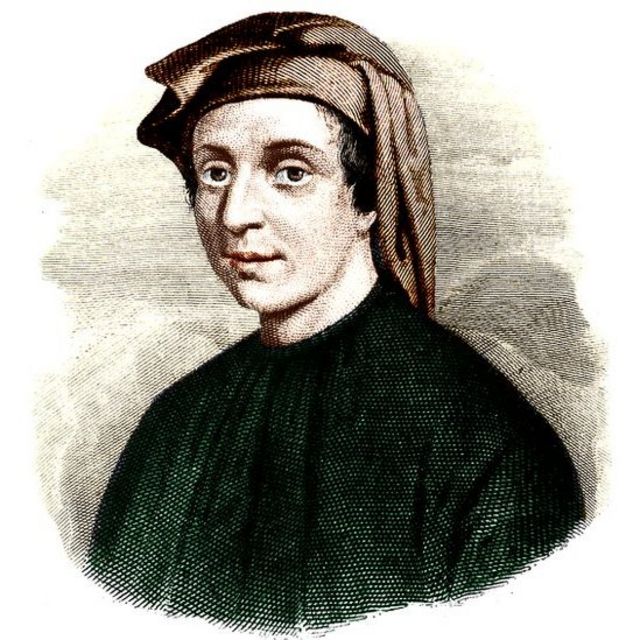

Sin embargo la historia casi olvida al matemático que le da nombre a esta secuencia y que tuvo un rol clave en revivir a Occidente como cuna de la ciencia, la tecnología y el comercio.

Leonardo de Pisa, Fibonacci, escribió esta célebre serie de números en el año 1202 en su «Libro del Cálculo».

Aparece en un problema práctico sobre la cría y reproducción de conejos.

La serie de Fibonacci: Cálculo con conejos

Supongamos que una persona tiene una pareja de conejos recién nacidos. Los animales tardan dos meses en alcanzar la madurez, teniendo después a un par de crías que son siempre macho y hembra.

De ahí en adelante cada mes vuelven a tener una pareja de conejos. Además, ninguna criatura muere. Como se ve algo improbable para la biología pero útil para los fines matemáticos.

¿Cuántos pares de conejos hay después de un año? Esa es la pregunta que Fibonacci plantea.

Para calcularlo hay que pensar que durante el primer mes hay un par de conejos que aún no han madurado como para poder reproducirse.

En el segundo mes ya son adultos pero todavía hay un solo par.

Ahora, a principios del tercer mes la primera pareja tiene su primera camada de crías, por lo que ya hay dos pares de conejos.

A comienzos del cuarto mes el primer par se reproduce de nuevo y el segundo par acaba de madurar, por lo que hay tres pares.

En el quinto mes el primer par se vuelve a reproducir y el segundo par tiene crías por primera vez; pero el tercer par recién acaba de llegar a la adultez, por lo que hay cinco pares.

Estos ciclos reproductivos continúan de mes a mes, de modo que al final de un año la cantidad de parejas es de 144.

La serie de Fibonacci: Secuencia hasta el infinito

Es justamente en los resultados de cada mes que aparece la famosa secuencia. En verdad, sigue hasta el infinito.

Lo único que hay que hacer para saber que número va a continuación en la serie es sumar las dos cifras anteriores.

Por ejemplo, el 13 surge de la suma del 5 y el 8; mientras que el 21 procede de la suma del 8 y el 13.

Entonces, si quisiéramos seguir el ejercicio de los conejos y saber cuántos pares hay al año y un mes solo es necesario sumar 89 y 144, lo que da 233.

Esta secuencia pasó desapercibida en su momento. Recién en el siglo XIX diversos matemáticos comenzaron a estudiar sus propiedades y a maravillarse con su aparición en la naturaleza.

Recibió entonces el nombre oficial de serie de Fibonacci.

Problemas en el camino

Pero surgieron dos malentendidos que aún persisten.

El primero es que la serie no fue inventada por Fibonacci: el registro más antiguo data de los años 400 y 200 antes de Cristo, y pertenece a un libro sobre métrica, obra del matemático indio Pingala.

El otro problema es que si bien la secuencia aparece en una cantidad de estructuras naturales y patrones de crecimiento, no rige a la naturaleza ni siquiera en estos dos aspectos.

Tomemos los pétalos de las flores, el ejemplo más clásico.

Como explica el matemático estadounidense Keith Devlin, autor de dos textos sobre Fibonacci, sí es cierto que esta serie aparece en los pétalos de distintas flores con mayor frecuencia de lo que se espera.

Los lirios tienen 3 pétalos, las prímulas 5, los delfinios 8, la hierba de Santiago 13 y la achicoria 21.

Las margaritas pueden tener 13, 21 o 34 pétalos.

En los girasoles, el máximo ejemplo de Fibonacci en flores, hay 21,34, 55, 89 o 144 pétalos en primera fila, emparejados con otros 34, 55, 89, 144 o 233 en segunda fila.

Es decir, existe un patrón pero no es una regla de oro.

Número áureo

Además, hay otro aspecto que se suma a esta «confusión divina», el cual ya mencionamos, el número áureo, una constante matemática también muy famosa y rodeada de misterios.

Si uno divide un número de la secuencia de Fibonacci por el anterior obtiene cada vez un resultado más cercano a 1,6180339887.

Decimos «cada vez más cercano a» porque cuanto más grandes sean las cifras elegidas mayor será su concordancia con el número áureo.

En matemáticas suele ser representado con la letra griega fi – Φ – y sigue hasta el infinito.

En el ámbito cultural se suele decir que la proporción áurea tiene la cualidad de ser naturalmente agradable para la visión humana.

Ejemplos en obras

Por eso, afirman, se encuentra en obras como el Partenón o «La Última Cena», de Leonardo da Vinci.

En este cuadro estudios han demostrado que el número áureo está presente en la sala, la mesa y hasta la posición de los protagonistas.

Pero como dice Devlin tampoco es universalmente cierto que la proporción áurea contenga la esencia de la belleza.

Para el experto la mejor explicación de todo es que los humanos somos buenos reconociendo patrones e ignorando lo que lo contradice.

¿Cuál fue el verdadero legado de Fibonacci?

Su gran mérito fue la enorme influencia que ejerció en la popularización en Europa del sistema numérico indoarábigo.

De hecho la mayor parte del «Libro del Cálculo consiste en explicar lo más básico de este sistema, cómo se escriben los números del 0 al 9 y cómo sumar, restar, multiplicar y dividir con ellos.

Importancia en la civilización

Pero eso que hoy suena tan obvio no era lo normal en la época previa al siglo XIII.

Muchos académicos en Europa ya usaban el sistema indoarábigo, pero los comerciantes y la gente en general usaba el romano, que implicaba hacer cálculos con los dedos o con ábacos.

Fibonacci fue clave en el fin de la llamada «edad oscura» europea y en el inicio de una nueva era, donde el continente volvió a estar en la vanguardia de las ciencias y el comercio.

Según Devlin, la historia casi olvida a Fibonacci. Al divulgar la aritmética moderna impulsó un cambio tan poderoso que se impregnó tanto en la sociedad que unas pocas generaciones después ya lo dábamos por sentado.

En definitiva, su verdadera revolución fue enseñar que 2 más 2 son 4.

Tomado de BBC News Mundo.

También puede interesarte: La teoría de cuerdas aspira explicarlo todo. Revisemos su postulado.