Por Katty Salerno

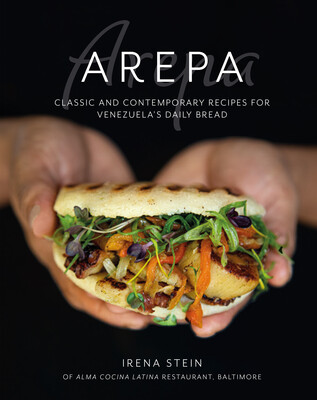

Irena Stein tiene rasgos y nombre de musiúa, pero es tan venezolana como la arepa. Creció y se educó en un ambiente cultural privilegiado, algo que su madre se encargó de que lo grabara bien adentro de sí no para presumir, sino para que, llegado el momento, lo pusiera al servicio de su país. Y es lo que ha hecho desde que se hizo adulta y lo vuelve a hacer, ahora con su libro Arepa, classic and contemporary recipes for Venezuela’s daily bread, que saldrá a la venta este 18 de julio.

Fotógrafa, restauradora, antropóloga cultural, migrante, defensora del medio ambiente y la sustentabilidad, humanista, pacifista, solidaria y entusiasta. Todo eso, junto a su venezolanidad, le otorgan una visión particular, la suya, a este libro, probablemente el más bello que se ha hecho hasta ahora sobre la arepa. Con recetas de los cocineros Eduardo Egui y David Zamudio, el libro ha sido publicado por la editorial londinense Ryland Peters & Small y la distribución estará a cargo de Simon & Schuster, una de las más importantes de Estados Unidos, y Amazon.

La idea de publicar el libro nació al calor de los fogones de Alma Cocina Latina, el restaurante que Irena Stein regenta en Baltimore, al este de Estados Unidos, y que se ha convertido en un referente de la buena mesa en la zona, tanto para los lugareños como para los más exigentes críticos de la gastronomía. Y en el otoño, justo al lado de Alma abrirá sus puertas Candela Arepa Bar, una típica arepera venezolana de colores guayaba y verde claro que recuerdan los de esas hermosas casas de pueblo que a Irena tanto le gusta fotografiar cada vez que viene al país.

«Con este libro estoy honrando mi bagaje cultural; a mi madre, a mi abuelo, a mi país, aunque solo haya vivido allí trece años de mi vida», dijo Irena Stein en una larga y deliciosa entrevista con Curadas.com que comenzó con una pregunta a propósito de comentarios hechos en las redes sociales sobre su libro.

—Alguien en Twitter dijo que cómo era posible que una persona que no ha vivido en Venezuela publicara un libro sobre las arepas.

—¡Yo sabía que iban a decir una cosa así! Fue un hombre, ¿verdad?

—Sí, pero no recuerdo el nombre

—No importa, pero era un hombre. Todo empieza por ahí, por el hecho de ser yo mujer. Ya de por sí eso es una condena. ¡Eso pasa tanto! Pero, no me extrañan comentarios como ese.

»Lo que ocurre es que muchos no se han dado cuenta de lo que está ocurriendo: la arepa ya no nos pertenece solo a los venezolanos, sino al mundo. Salió de Venezuela junto con ese gentío que se ha ido del país, pero aún hay quien no lo ha entendido. Mi visión es la de alguien que está viviendo este proceso de afuera hacia adentro y no de adentro para afuera. ¿Me explico? La idea de este libro es justamente esa: romper con los patrones que tenemos acerca de la arepa, el pan nuestro de cada día de los venezolanos.

»Yo estaba preparada para esto, sabía que iba a pasar, ya lo había comentado con colegas y amigos. Mírame la cara. Yo estoy muy consciente de que no tengo cara de venezolana. Mira el color de mi cabello, de mi piel. ¡Y dígame el nombre! Mi nombre no es nada venezolano.

—¿De dónde proviene tu familia?

—Mi papá era polaco. Salió de Polonia en el 36, antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial porque él, que era un gran historiador, entendió que algo horrible iba a suceder. Fue primero a México, después a Nueva York, Estados Unidos y, finalmente, Venezuela, a donde llegó en 1940. Aquí conoció a mi mamá, Carmen Elena Núñez, hija del escritor, periodista y diplomático Enrique Bernardo Núñez.

»Vivimos mucho entre Europa y Venezuela, la verdad es esa. Todos mis estudios los hice en Europa. Pero soy muy muy venezolana por el lado de mi mamá, que no solo era venezolana, sino una venezolanista como no hay dos. Ella nos inculcó la identidad venezolana. Nos decía que en algún momento regresaríamos al país y debíamos darlo todo porque habíamos sido muy privilegiados.

»Y así fue, como buenos hijos de mi mamá regresamos y desde entonces siempre hemos hecho todo en función de Venezuela. Uno de mis hermanos fundó la Finca Dos Aguas, que es una novedad dentro de lo que es la producción agrícola en Venezuela. El mayor se dedicó al arte. Estuvo en la Galería de Arte Nacional y la Galería Mendoza. Luego se fue a Nueva York como director del Departamento de Arte Latinoamericano de Sotheby’s.

»Tengo cara de musiúa, como dices, pero emocionalmente, culturalmente estoy muy arraigada al país. Hay venezolanos que somos el producto de una mezcla por la historia misma del país. Hay un gentío que vino de afuera y yo soy resultado de eso. Aunque solo he vivido en Venezuela trece años de mi vida, tengo mucha cercanía con las arepas, con la hallaca, con la jalea de mango que comíamos en casa de mi abuela.

»Mi mamá hacía arepas, pero ella tendía más hacia la comida naturista, y nosotros la seguíamos. Desde chiquiticos nos enseñó a no malgastar el agua, ni la electricidad, a ser muy cuidadosos porque había que proteger el planeta. En mi casa éramos sustentables en una época en la que nadie hablaba de eso. Ella fue también una de las primeras personas en el mundo en tener un certificado como instructora de yoga. Eso fue en los años 60, en París.

»Después se dedicó muchísimo a proteger la naturaleza, hasta bien entrada en edad. Publicó dos libros: Una bromelia para Löfling y Semblanza de Aimé Bonpland. Fue miembro de la Sociedad de Amigos del Árbol (Sadarbol). Vivía en Los Palos Grandes y andaba con un walkie-talkie y cada vez que veía que iban a talar un árbol o que le estaban haciendo daño a un árbol, se comunicaba con la Alcaldía de Chacao. Formaba un escándalo hasta que lograba detener que talaran el árbol. Por eso yo la llamo Don Quijote.

—Si tu mamá viviera en este momento se volvería a morir al ver todo lo que está pasando con la tala indiscriminada de árboles en Caracas con la anuencia de los actuales alcaldes. Pero mejor no hablemos de cosas tan tristes. Mejor sigamos hablando de tu mamá.

»También por influencia de ella, mis hermanos y yo somos practicantes del budismo, que es una filosofía que nos lleva a ser muy responsables en todo momento con todo lo que ocurre. En vez de acusar a alguien por un problema, nos preguntamos qué podemos hacer para resolver ese problema, cómo podemos contribuir a solucionar ese problema. Intento contribuir al mundo aportando ideas de paz, de armonía, de diálogo.

—Hiciste una maestría en Antropología Cultural en la Universidad de Stanford. ¿Cómo fue que diste ese salto enorme, no solo geográfico, sino en tu vida misma, desde California hasta Baltimore para abrir una cafetería en la Universidad Johns Hopkins?

—Es que soy muy multifacética. Yo tengo un problema con lo lineal y por eso paso de una cosa a otra con mucha facilidad (risas).

»Yo trabajaba para el Ministerio de la Juventud. Allí hice un trabajo que le gustó mucho a la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Gracias a eso obtuve una beca Fulbright y me vine a hacer la maestría en Stanford. Pero también estaba en edad de casarme, así que lo hice y tuve a mi hija (y ahora tengo también tres nietos). Como tenía un marido americano que no hablaba nada de español, decidí quedarme aquí, pero fue un rollo enorme obtener la residencia porque yo había viajado con una visa académica. Me tomó años obtener mi tarjeta verde. Así que empecé a hacer joyería. Me fui por ahí. Cerámica, joyería, cosas así.

»En esa época vivíamos en San Francisco, donde nos fue muy bien por dieciocho años. Allí se afianzó esta visión de vida que tengo, pues San Francisco es prácticamente la cuna de toda esta tendencia por la comida sana, producida lo más cerca de tu localidad, de respeto por el medio ambiente. Esto tuvo un gran impacto en mí. Pero cuando comenzaron a desarrollarse las industrias tecnológicas en Silicon Valley -Oracle, Google, Facebook- la ciudad se puso carísima, de tal manera que la gente normal como uno, artistas, profesores, profesionales, digamos, ya no pudo costearse la vida en San Francisco.

»Decidí venirme a Baltimore y seguí con la joyería. Entonces caen las Torres Gemelas de Nueva York (el fatídico 11 de septiembre de 2001) y con ellas cae la economía de Estados Unidos. ¿Qué voy a hacer?, me preguntaba. A mí siempre me gustó cocinar y a la gente le encanta lo que cocino, aunque nunca he tenido nada de entrenamiento formal en esto. Siempre me decían que debía irme por ahí, por la cocina. Entonces empecé a trabajar en un restaurante ayudando a un amigo. Él fue quien me dijo que la gente se estaba quejando de la comida del cafetín del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial de la NASA, que está en la Universidad Johns Hopkins.

»Entonces fui y les presenté mi propuesta de comida deliciosa y supersaludable y los científicos ahí mismo me dijeron que sí, que empezaba al día siguiente. Así fue hasta 2020, cuando la pandemia por el coronavirus obligó a cerrar.

—¿Cómo lograste que las arepas se hicieran tan populares en ese cafetín?

—Allí comía gente de muchas partes del mundo, así que empezamos a hacer algo muy al estilo de Naciones Unidas, que fue incluir un día con comida típica de un país. Un día comida japonesa; otro, mexicana, otro de la India, y así. Y cuando le tocaba a Venezuela, hacíamos arepas. ¡Y resultó que las arepas se vendían volando! En media hora se agotaban todas las que hacíamos. La gente se quejaba de que no hubiera suficiente para todos los que deseaban comerlas.

»Fue muy lindo darle de comer a toda esa gente que se la pasa literalmente en las nubes. Por ese cafetín pasaron científicos de la NASA, del telescopio Hubble y del actual, el James Webb. Gente de la European Space Agency y de la Agencia del Espacio de Canadá. ¡Hasta nos mencionaban en sus reportes científicos! Ponían una notita dándoles las gracias a Azafrán por haberlos alimentado bien mientras trabajaban tan duro.

La introducción de las arepas en Baltimore se dio gracias a ese café de Irena, Azafrán. Las arepas que allí se servían se hicieron tan famosas que empezó a ir a comer gente de las otras facultades de la universidad y también de distintas partes de la ciudad. Una de esas personas que empezó a frecuentar el café es el actual esposo de Irena, Mark Demshak.

—Tu esposo ha contado que al principio iba al cafetín por el chile que tú preparabas, pero que después siguió yendo por ti… Se cumplió aquello de que el amor entra por el estómago.

—¡Exactamente! (Risas). Él era el director de arquitectura del campus. Empezó a venir y yo veía que comía la misma cosa todos los días. Y un día le dije: “Qué aburrido eres, cómo es posible que vengas aquí todo el tiempo a comer siempre lo mismo. Tienes que probar otras cosas…”. Y ahí empezamos la amistad, que siguió y sigue… Ya llevamos juntos más de quince años…

De su mano y de la de Mark, a las que se unieron las de los cocineros venezolanos Enrique Limardo y Federico Tischler, nació luego Alma Cocina Latina, lo que convirtió a Irena Stein en una de las precursoras, junto a Edgar Leal, con su restaurante Cacao, en Florida, en una de las precursoras de la cocina venezolana contemporánea en Estados Unidos.

—Tu más reciente esfuerzo por llevar la comida venezolana a un nuevo nivel de exquisitez lo constituye el libro Arepa, classic and contemporary recipes for Venezuela’s daily bread (Arepa, recetas clásicas y contemporáneas del pan de cada día en Venezuela). ¿Cómo nació este proyecto?

—Eso fue en 2018. Lo había conversado con Joseph Fragoso, el jefe de mercadeo de Empresas Polar responsable de la distribución de la harina de maíz en nuestra zona. En Alma hacíamos unas arepas que le roncaban los motores. ¡No sabes lo que eran esas arepas! Y entonces él me dice un día que deberíamos hacer algo con las recetas de las arepas de Alma. Enrique Limardo también me dice un día que deberíamos hacer una pequeña publicación sobre las recetas de Alma.

»Cuando oigo lo de hacer “una publicación pequeña” se me encendieron los bombillos. Yo he visto todo lo que se ha publicado sobre las arepas. Hay libros académicos sobre la arepa, que los tengo todos o creo tenerlos todos, o por lo menos la gran mayoría; y luego hay recetarios con cinco tipos de arepas, con diez arepas, con la arepa tradicional, con la otra arepa tradicional, etcétera. Entonces dije que no, que haríamos un libro sobre la arepa como Dios manda, para darle a la arepa el lugar que se merece en el mundo.

»Para mí, la arepa está siguiendo la misma trayectoria que el taco. El taco llegó a Estados Unidos de la misma manera. Los mexicanos, sufriendo una situación económica grave en su país, empiezan a venirse a Estados Unidos por California, por Texas, a través de todos los estados del sur, y seguían alimentándose con sus tacos. Así empezaron a nacer taquerías aquí y allá, tal como está pasando ahora con las arepas en el mundo. En todos lados están abriendo areperas.

»Estados Unidos entero cree que el taco forma parte de la cultura americana. Todo el mundo, hasta Donald Trump, come tacos, y él jura que esa broma es americana. No hay quien hable peor de los mexicanos que él, pero, eso sí, se come su taco porque es algo que está muy integrado a la cultura y sobre todo a la de Texas, que son los más republicanos y los más conservadores.

»Cuando tú migras, tal vez no tienes un diploma, tal vez no tienes documentos legales, pero sí tienes contigo la memoria de la comida de tu país. Con las arepas ha sucedido lo mismo. Siete millones de venezolanos han salido al mundo, no sé por dónde estaba la cuenta en 2018, y a donde llegan, de alguna manera encuentran su harina pan. Y siguen comiendo arepas porque es económica, porque es lo que tienen en su memoria y los sigue conectando con su país. También han empezado a compartirla con la gente de los lugares a donde van llegando. Y algunos, con un pequeño capital, han comenzado a abrir areperas.

»Entonces, ahora la arepa es la embajadora de los venezolanos. La arepa ya dejó de ser solamente venezolana y de los venezolanos, ahora es una chica internacional, con un pasaporte internacional y se adapta a cualquier cultura del mundo. Esa, para mí, es la esencia de este libro. Con este libro estamos presentando la arepa a la gente que no la conoce, que no la ha cocinado. Y para entregársela al mundo tiene que ser algo apetitoso y sensual. La arepa es el centro de nuestra cultura gastronómica. Es momento de honrarla. Quiero que este libro llegue a esa gente que está empezando a conocer la arepa a través de esos millones de venezolanos que estamos en el mundo.

Lea también: Mary Black-Suárez: «Trabajo, mucho trabajo. Esa ha sido la clave del éxito»

[adrotate banner=»7″]

»En la Venezuela de los años setenta y ochenta comíamos arepas solo en la casa o en las areperas. Si queríamos una comida exquisita íbamos a un restaurante francés o italiano porque teníamos mucho dinero y no le dábamos importancia a nuestra comida. Pero ahora es muy diferente. Los cocineros venezolanos de hoy empezaron a ponerle atención a la comida de su cultura y de su infancia y, con una mezcla de técnicas contemporáneas, han comenzado a presentar al mundo la comida venezolana a un nivel mucho más elevado. Y la arepa también tiene que entrar de una manera elevada porque está en el centro de nuestra vida. Con este libro estoy honrando mi bagaje cultural, a mi madre, a mi abuelo, a mi país, aunque solo haya vivido allí trece años de mi vida.

—Cuando ya tenías clara la idea del libro que querías, ¿cómo siguió el proceso?

—Enrique Limardo estaba muy ocupado para atender este proyecto. Hablando un día con Ileana Matos, periodista y amiga, le comento la idea de hacer este libro, pero le digo que no quiero trabajar con un chef machista ni con uno de esos que tienen los egos subidos. Entonces me sugiere el nombre de Eduardo Egui y me lo presenta. Eduardo se estaba mudando a Barcelona, pero lo hicimos. Nos reunimos en cuatro oportunidades en Venezuela para hacer el libro, porque yo quería que se hiciera bajo el cielo tropical de Venezuela. Allí se prepararon las recetas e hicimos las fotografías, todo. Y eso fue posible también gracias a la ayuda de mi amiga Ivanova Decán, quien no le ha quitado uno solo de sus ojos a este proyecto.

»Luego vino el tema de encontrar la editorial para su publicación. Llegué a muy altos niveles. Varias editoriales se interesaron en publicarlo. Rizzoli fue una de ellas. Lo aceptaron y tenían una propuesta para hacer un libro muy contemporáneo, de colores fuertes. Estábamos listos para empezar el proyecto cuando llegó alguien y lo tumbó.

»Otras también mostraron mucho interés, pero hubo algunos problemas. Primero, no querían hacer un libro nada más que sobre la arepa, sino uno de cocina venezolana. Yo estuve en desacuerdo porque creo que la gente no sabe mucho acerca de Venezuela, pero cuando tú dices arepa ya casi todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Un proyecto sobre cocina venezolana es más como para un segundo o tercer libro, pero la presentación de la comida venezolana debe empezar por la arepa.

»Después, me objetaron porque yo no era famosa. Ahora tienes que tener más de cien mil seguidores en Instagram para que te acepten, porque así, al sacar el libro, se supone que los seguidores de uno lo comprarán. En esa época yo tenía nada más como quince mil seguidores en la cuenta de Alma.

»El tercer factor estuvo relacionado con todo este movimiento del Black Lives Matter en Estados Unidos y la pandemia por la covid. Como todo estaba cerrado, los comercios, las universidades, hubo mucho tiempo para la reflexión. Y la gente como que cambió un poco su perspectiva sobre las cosas, incluso las editoriales. Penguin, una muy conocida casa editorial, me dijo que yo era demasiado blanca. Que les encantaba el libro, pero que yo era muy blanca. ¡Eso fue como un racismo al revés!

»Entonces hablé con un amigo mío muy famoso de acá de Baltimore que está con esta editorial de Londres y les hizo llegar mi boceto. A los dos días me escribieron diciéndome que estaban encantados de publicarlo. Lo que les importó es que era un libro sobre la arepa, no les importó mi cara ni mi nombre. ¿Ves qué diferencia entre una editorial europea y las editoriales americanas?

—¿Te la pasas metida en los fogones de Alma?

—Aparte de la fotografía, que es una de las cosas que más me gusta hacer, me ocupo de la hospitalidad, de las relaciones públicas, de las relaciones con la ciudad y con la gente, que es una parte muy importante de Alma. Baltimore es una ciudad racialmente dividida desde hace muchísimo tiempo. Cuando la población blanca empezó a construir sus casas en las afueras, a propósito del auge de la industria automotriz en la década de los 50, aquí quedó viviendo la población negra, que venía de un sistema de esclavitud o de explotación. Eran libres, pero no tenían muchas oportunidades para crecer, para estudiar. Seguían siendo muy muy pobres. La ciudad se hundió. Muchas casas históricas están aún con cartones en sus ventanas, completamente abandonadas. Eso está cambiando, pero así era hasta hace poco.

»Luego empezaron a llegar los migrantes centroamericanos y, obviamente, eso le quitó trabajo a la población negra. Los centroamericanos son unas balas trabajando. Tu les dices que hay que terminar algo en veinticuatro horas y ellos te dicen que lo hacen y se fajan. Entonces empezó como un resentimiento entre el migrante centroamericano y la población negra de aquí. Eso, desafortunadamente, todavía existe. Pero como Alma es un restaurante de inmigrantes, y esa parte a mí me interesa mucho, dedico mucho tiempo a tratar de crear un lugar donde todos se sientan seguros, safe, como dicen aquí.

Alma se ha vuelto un lugar de encuentro y, para mí, eso es tan importante como la comida maravillosa que estamos sirviendo.