Por Katty Salerno

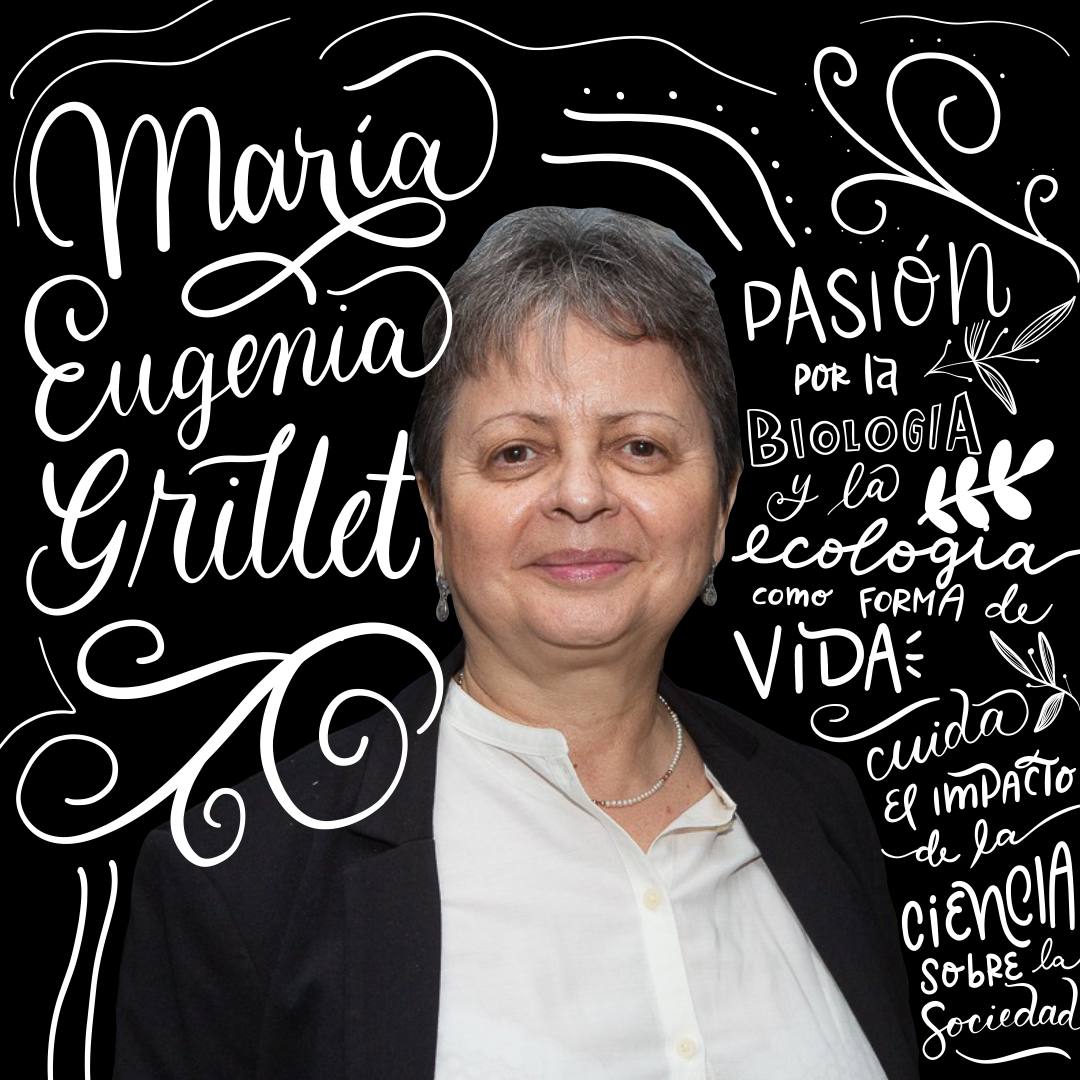

María Eugenia Grillet es un referente nacional e internacional cuando se habla de oncocercosis o malaria, dos de las llamadas enfermedades de la pobreza. Ha trabajado por más de treinta años en la investigación de enfermedades infecciosas con un enfoque que ella misma se impuso: hacer que la ciencia tenga un impacto en beneficio de la gente, en especial la de menos recursos.

Y lo sigue haciendo, a pesar de que en 2021 se jubiló de la Universidad Central de Venezuela (UCV), su alma mater. Actualmente está trabajando en una investigación para el National Institute of Health (NIH), la agencia de investigación médica más importante de Estados Unidos. Y acaba de regresar de Dakar, Senegal, en África occidental, donde participó a mediados de junio como expositora en el curso «Ciencia para derrotar la malaria», organizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard.

Licenciada en Biología y PhD en Zoología por la UCV, sus logros en este campo han sido publicados por revistas científicas como Science, Lancet, Nature, PNAS y PLoS. En 2019 fue reconocida con el Premio Lorenzo Mendoza Fleury a la Trayectoria y Contribución Científica en Venezuela de la Fundación Empresas Polar. En 2021 se convirtió en la primera latinoamericana en ganar el Premio Janet Hemingway que otorgan la Royal Society of Tropical Medicine & Hygiene (RSTMH) y la Liverpool School of Tropical Medicine (LSTM), del Reino Unido. Y en mayo de este año se incorporó como Individuo de Número (Sillón X) a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman).

Su currículum y reconocimientos son mucho más amplios de lo aquí reseñado. Aun así, María Eugenia Grillet es una mujer con sentido del humor, sensible y sencilla, tanto en su forma de ser como en su manera de expresarse. Su lenguaje comprensible al explicar temas complicados seducen de inmediato a quien la escucha, incluso a mí, que sufrí horrores con Biología cuando era estudiante.

Ella, en cambio, la disfrutaba, igual que el contacto con la naturaleza y los paseos a la Gran Sabana que hacía con su familia cuando vivía en Guayana, donde se creció. Las actividades al aire libre siguen formando parte de su día a día, como lo evidencia la foto que tiene en su perfil de WA junto a su hija durante un paseo por la campiña francesa. «Mi hija vive en Francia, en Estrasburgo, que es una ciudad que queda en la frontera con Alemania. En diciembre pasado mi esposo y yo pasamos la Navidad allá, juntos los tres, y ella nos llevó a un sitio de montaña muy agradable», nos contó cuando le preguntamos dónde había sido tomada la foto.

—O sea que no solo es por su trabajo, sino que cuando sale de paseo también le gusta estar rodeada por la naturaleza.

—A los tres nos gustan mucho los espacios abiertos. Más bien yo soy la menos deportista en esta familia. A mi esposo le gusta caminar, correr, subir montañas. Y mi hija también trata de hacerlo siempre. Yo soy un poquito más floja. Solía ir más a la montaña cuando era joven, pero me he vuelto indisciplinada con la edad. Antes solíamos ir mucho al Parque del Este o a El Ávila. Disfrutar de la naturaleza siempre ha sido parte de mi personalidad.

—¿Y realmente la disfruta? Es decir, disfruta del color, del olor de la naturaleza o siempre está pensando en los bichitos que pueden andar por ahí…

—¡Qué buena pregunta! Yo te diría que hago ambas cosas… (risas). Mi esposo suele hacerme muchas bromas por eso. Cuando vamos a caminar al Parque del Este, por ejemplo, siempre me dice que tengo que caminar rápido para hacer ejercicio, pero yo me distraigo si de repente pasa una guacamaya roja, porque esas no se ven mucho, o si veo tal o cual pajarito. A mí me atrae mucho la naturaleza, por eso te digo que hay una mezcla de ambas cosas. La disfruto, pero también me gusta estudiarla.

—Sí, usted ha contado que desde niña sintió inclinación hacia la ciencia y la investigación. ¿Por qué se decidió por la biología en particular?

—La verdad, no sabría decírtelo. Yo creo que ser científico es una vocación, pero también puede inculcarse a través de la educación que se recibe, las materias, los profesores que uno tiene en el colegio. Inclusive si se tiene una familia donde hay científicos, que no fue mi caso, pero puede darse en otros. A mí me gustó mucho la biología como materia en Bachillerato, me divertía estudiándola.

»Lo que primero me atrapó fue precisamente la naturaleza, la posibilidad de explorarla, de descubrirla. Yo crecí en Guayana y a mis papás les encantaba ir a la Gran Sabana. Siempre íbamos de paseo, era algo que disfrutábamos mucho como familia. De hecho, cuando ellos se hicieron mayores, ya en la última etapa de sus vidas, se compraron un terrenito en Santa Elena de Uairén, fronteriza con Brasil, y se fueron a vivir allá. Creo que todo eso influyó mucho en mí.

—Las investigaciones que usted ha hecho son muchas, pero quiero hacer énfasis en algo que dijo en su discurso de incorporación a la Acfiman. Usted refirió que compartía con el Dr. Fernando Cervigón, su predecesor en el sillón X, la pasión por la biología y la ecología como forma de vida y la importancia de la ciencia básica en su impacto sobre la sociedad. «Ambos elementos han sido mi orientación durante mi trayectoria académica». ¿Qué la motivó a darle esta orientación social a su labor como investigadora?

—Cuando empecé a hacer mi tesis de doctorado era la primera vez que trabajaba con una enfermedad infecciosa transmitida por insectos. Era la oncocercosis, una parasitosis que tenemos en algunas zonas del país, en particular en el área de las comunidades indígenas del Amazonas. Es un parásito que invade la piel y, lo más grave, se aloja detrás de la cavidad ocular y va comprimiendo el nervio óptico hasta causar ceguera. A esta enfermedad también se le llama ceguera de los ríos porque el parásito que la transmite se cría en los ríos. Por eso las comunidades que viven cerca de los ríos suelen sufrir de esa enfermedad.

»Al principio, mi investigación se centró en tratar de establecer lo básico de la enfermedad. Pero cuando empecé a observar los síntomas que mostraban las personas que padecían la enfermedad, cómo se les ponía la piel, la opacidad o hasta pérdida de la visión, me di cuenta de que quería hacer algo que me permitiera, en algún momento, tener algún impacto en la enfermedad y en la población que la padecía.

»Yo trabajaba con un profesor de la UCV que era parasitólogo. Los estudios iniciales los hicimos en una zona montañosa, a unos 800 msnm en el oriente del país, ubicada entre Monagas, Sucre y Anzoátegui. Fuimos allí a colectar moscas —la transmisión al ser humano ocurre por picaduras de moscas negras (género Simulium) infectadas—. Cuando la gente de esa zona se enteró de que habían llegado médicos, empezaron a llegar de todas partes porque hacía mucho tiempo que un médico no pasaba por allí. Y estoy hablando de 1988. Otra de las características de estas enfermedades es que son enfermedades desatendidas, enfermedades de la pobreza, porque se dan en zonas de extrema pobreza.

»Me di cuenta de que los estudios, las investigaciones que uno hace tienen que incidir de alguna manera para que esas personas sufran menos, porque la carga de pobreza que tienen ya es muy grande. Entonces, a partir de esa experiencia, empecé a enfocar más mis investigaciones, de manera que pudieran contribuir en algún momento al control o eliminación de esa enfermedad. Y eso es un poco lo que he hecho tanto con la oncocercosis como con la malaria: tratar de entenderlas para ver cómo manejarlas y controlarlas.

»Somos muchos tratando de entender algo muy complejo. Pero cada uno puede ayudar a armar ese rompecabezas y contribuir de manera integrada a la solución de los problemas. No hay nada más lindo que ir viendo cómo eso va ocurriendo. Con esta enfermedad lo hemos visto. Yo empecé a hacerlo en 1988 y ya la enfermedad fue eliminada en el norte del país. Ya por lo menos las personas que viven en esas localidades del norte de Venezuela no sufren de esta enfermedad. Seguimos trabajando con los yanomamis y cada año vemos que hay progreso. Es una emoción muy grande la que sentimos cada vez que nos reunimos y lo hacemos anualmente.

—¿Quiénes se reúnen anualmente?

—Ese es un programa que funciona en África y en Latinoamérica. En nuestra región eran seis los países afectados por la oncocercosis (México, Guatemala, Venezuela, Brasil, Colombia y Ecuador). Ya se ha eliminado la enfermedad en cuatro y queda solo en los territorios yanomamis de Venezuela y Brasil, pero igual los demás países siguen acompañando la iniciativa. Por eso nos reunimos una vez al año. Yo fui testigo de cómo cada país fue eliminando la enfermedad y eso es una emoción muy grande, ¿no? Es un trabajo de años, de personas y, bueno, un compromiso del país.

»Cada año se va viendo el progreso y los resultados y eso genera una emoción muy grande. Para mí es una gran compensación. A veces uno tiene ese estereotipo de que el científico se la pasa encerrado en un laboratorio haciendo experimentos. En cierta manera eso es cierto, porque necesitamos aislarnos del mundo para pensar, pero siempre hay un cable tierra.

»Fíjate en el caso de Katalin Karikó, una bioquímica de origen húngaro que emigró en 1985 a Estados Unidos. Ella estuvo durante años, junto con otros dos científicos, trabajando en la tecnología que permitió dar origen a las vacunas contra la covid-19 apenas empezó la pandemia del coronavirus. Antes podía parecer una investigadora que estaba aislada del mundo, pero con su descubrimiento ayudó a abortar millones de muertes durante la pandemia, a pesar de los antivacunas.

—¿Cómo se logró acabar con la oncocercosis? Sé que fue gracias al uso de la ivermectina, por cuyo descubrimiento otorgaron en 2016 el Premio Nobel de Medicina a los investigadores William C. Campbell, irlandés; y Satoshi Ōmura, japonés.

—La ivermectina fue aprobada en 1984 para uso masivo en seres humanos. La compañía Merck, que financió la investigación y desarrollo de este medicamento, tomó una decisión que ha sido un punto de quiebre en el control de las llamadas enfermedades desatendidas o enfermedades de la pobreza. Decidió donar el medicamento, la cantidad que fuera necesaria durante el tiempo que fuera necesario, hasta controlar la enfermedad. Y lo sigue cumpliendo.

»Merck dijo que daba el medicamento, pero necesitaba que su aplicación se hiciera en el marco de un programa, con unos lineamientos y criterios a seguir por parte de los países donde se ejecutara. En el caso de Latinoamérica este programa se cumplió en estos países que mencioné. Los seis han seguido la misma ruta y por eso el resultado ha sido exitoso.

—¿Por qué aún tenemos un foco en el sur de Venezuela?

—Porque es la parte más difícil. Estamos hablando de comunidades indígenas que viven en áreas muy remotas, en condiciones también un poco distintas al resto de las comunidades afectadas por esta enfermedad en Latinoamérica.

»La ivermectina actúa matando a los hijos del parásito, pero no mata al adulto y el problema con estos gusanos es que viven, en promedio, catorce años. Entonces, hay que suministrar el medicamento durante todo ese tiempo, esperando que losparásitos adultos mueran dentro de la persona. El medicamento se debe tomar dos veces al año. Esto representa un esfuerzo muy grande porque implica visitar cada seis meses las comunidades que están dentro del llamado foco y asegurarnos de tener una cobertura mayor del 85 %. Cada dosis es de dos o tres pastillas, dependiendo del peso de la persona. En África también se están teniendo muy buenos resultados.

—¿Las personas afectadas con oncocercosis logran recuperar la vista?

—No. Lamentablemente este daño es irreversible.

—¿Y cómo está la situación de la malaria?

—En Latinoamérica, la malaria comenzó a aumentar de nuevo desde 2013-2014. ¿Qué pasó? Pues que el programa que se venía aplicando dejó de funcionar, o al menos dejó de funcionar como venía haciándolo. Debido a la crisis en Venezuela, el gobierno dejó de invertir en salud y, aunado a eso, con el fenómeno migratorio se fue del país el personal entrenado en esa área. Con la minería comenzaron a proliferar nuevos casos de malaria. Actualmente ha bajado con respecto al pico gigantesco que alcanzó entre 2017 y 2019, cuando llegamos a tener 500000 casos por año. Antes, la región toda aportaba como 500000 casos anuales y Venezuela sola llegó a tener esa cifra durante tres años seguidos.

»Pero a raíz de la declaración y aceptación de este gobierno de que había una crisis humanitaria y de salud, permitieron la entrada a organizaciones internacionales y agencias humanitarias. La Cruz Roja Internacional, Médicos Sin Frontera y el Club Rotary, que es una ONG que también trabaja en salud pública, entre otras, comenzaron a apoyar el programa en estos focos calientes en el estado Bolívar. Luego, Venezuela recibió dinero del Fondo Global, que lo administra el PNUD, adscrito a las Naciones Unidas, y eso ha ayudado a comprar medicamentos, pruebas para detección y diagnóstico, y los mosquiteros, que son los que previenen la picadura de los mosquitos. Esto ha ayudado a bajar los casos de malaria a la mitad, lo cual es positivo, sin duda.

»Pero el mayor problema es que la malaria se regó por toda Venezuela. Aún el programa no tiene la fortaleza que tenía antes porque perdió capacidades y es muy difícil recuperarlas. Es decir, el dinero que está entrando para ayuda no es suficiente para restituir el programa al nivel que tenía antes y como al gobierno no le importa ni le interesa, entonces vamos a ver qué se logra avanzar.

—Y usted, que ha trabajado tanto metida en la selva, ¿nunca se ha enfermado?

—No, nunca me ha pasado nada. Siempre me cuido mucho. Pero hay colegas que han estado conmigo que sí se han enfermado.

—¿En qué está trabajando actualmente? Porque usted se jubiló en 2021, pero sigue trabajando.

—Ahorita estoy trabajando más que nunca. Doy clases en la UCV, en el posgrado y en una materia electiva que se dicta en los últimos semestres. Puedo seguir dando clases si quiero, esa es la ventaja de ser jubilada. Y lo sigo haciendo por amor al arte, porque para lo que le pagan a uno en la universidad…

»Estoy trabajando en un proyecto de investigación financiado por una institución muy cotizada y prestigiosa que es el Instituto Nacional de Salud, National Institute of Health (NIH), de Estados Unidos. La investigadora principal es una colega estadounidense que trabaja en Nueva York junto a dos co-investigadoras de fuera de Estados Unidos: una colega profesora de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y yo por la UCV.

Lea también: Irena Stein: «La arepa ya no pertenece a los venezolanos, sino al mundo»

[adrotate banner=»7″]

»Estamos estudiando el impacto que tiene la deforestación del Amazonas sobre los vectores (transmisores) de malaria. Tratamos de entender por qué esos ambientes que comienzan a ser perturbados favorecen a estos mosquitos; por ello es que tenemos más malaria a medida que deforestamos más. Estamos tratando de entender los mecanismos ecológicos. El estudio se está realizando en el municipio Sifontes del estado Bolívar, en plena área minera, en plena área peligrosa, donde hay presencia de guerrillas, pranes, militares corruptos, etc. Nos ha tocado atender hasta a los mismos mineros que están causando todo ese daño ambiental en esa zona. Si están enfermos de malaria, hay que atenderlos. Pero también es cierto que dejan trabajar a nuestro equipo, aunque no le permiten tomar fotos.

»Es un área peligrosa, pero ya tenemos cierta experiencia en esto también. Hace muchos años, en mi laboratorio sobre encefalitis equina, que es un virus que también transmen los mosquitos, pero cuyo ciclo de transmisión incluye a caballos, nos tocó trabajar en la zona del Catatumbo, al sur del estado Zulia, en la frontera con Colombia. Entrábamos a esos bosques a colectar los mosquitos, porque estábamos estudiando las especies, y lo hacíamos con nuestros uniformes de malariología, que funcionaban como una especie de salvoconductos cuando nos encontrábamos con la guerrilla colombiana. Al identificarnos como personal médico, ellos nos dejaban hacer nuestro trabajo. Eso ya forma parte de los riesgos en este tipo de investigaciones.

—Hay opiniones que señalan que en Venezuela la mujer se ha incorporado en condición de paridad en la investigación científica. ¿Comparte usted esta posición?

—Sí, eso es cierto. En el área de la ciencia en Venezuela, que está muy ligada a la Universidad, a la Academia, nosotras no hemos visto esa disparidad. Sin embargo, si uno se mueve un poquito en otros medios más clásicos, como el gremio médico; o si se va afuera, por ejemplo, en ambientes como Estados Unidos o Europa, sí ves que la presión sobre la disparidad por género en el área científica es mayor. Pero en Venezuela y en Latinoamérica, no.

»Esta semana tendremos la primera etapa del acto de graduación —es la primera promoción que tenemos este año— en nuestra Facultad y yo soy la oradora de orden. Y, precisamente, una de las cosas que resalto en el discurso es que de los graduandos —que son muy poquitos, por cierto, cuarenta y seis apenas— la proporción entre hombres y mujeres es casi igual.

—Su esposo también es científico. ¿Cómo es compartir casa y profesión?

—Bueno, él es más investigador de laboratorio y yo soy más de campo, entonces no hacemos exactamente lo mismo, y eso es bueno. No sé cómo sería si los dos trabajáramos exactamente en la misma área, porque ambos somos muy competitivos. Entonces, esa especie de segregación de nicho creo que nos ha permitido coexistir en el medio científico. Al contrario, nos apoyamos mucho, porque yo le cuento cosas de mi área y él me cuenta de las suyas. A veces él tiene otras perspectivas sobre algo que yo estoy haciendo, y yo tengo otras sobre las de él y eso nos permite retroalimentamos positivamente.

»Ahora, aquí en la casa, es diferente. Él tiene su laboratorio muy ordenadito, pero en la cocina no es igual. “¡Por qué en la cocina no eres igual que en tu laboratorio!”, le reclamo siempre (risas). Pero tengo que admitir que él es quien cocina porque a mí no me gusta hacerlo. Si estoy cansada o tengo flojera, preparo cualquier cosa; pero a él le gusta comer bien, por eso cocina. Igual que mi hija. Ella tuvo que aprender a cocinar porque sabía que su mamá no lo hacía bien.

—¿Y cómo fue que su hija se fue al otro extremo del conocimiento, al humanismo, y se graduó en Filosofía?

—Yo creo que fue en rechazo a nuestra actividad. Ella dijo que no quería ser como nosotros, que quería tener vida y fines de semana libres. Aunque en el fondo también es académica, porque está dando clases. Pero por su actitud con sus alumnos y los problemas que tiene con ellos y que nos comenta, veo que es como una réplica de lo que ella ha debido oírnos a nosotros. O sea, aunque ella ha rechazado la labor de sus papás, creo que en el fondo tiene esa misma disciplina académica, pero, claro, aplicada a su área.

—¿Cómo combina su pasión por la ciencia y la investigación con su pasión por la música? ¿Escucha música cuando está en su laboratorio?

—No, no puedo. No puedo oír música y trabajar porque, precisamente, como la música me gusta tanto, me distraería. Yo tengo oído musical y tocaba cuatro y guitarra cuando estaba en el colegio. Eso me ayudó a apreciar más la música, aunque nunca la estudié formalmente, cosa que lamento mucho. He debido hacerlo, me hubiese gustado mucho. Cuando estoy escuchando música me meto de lleno en lo que estoy escuchando. Es imposible para mí estar oyendo música y concentrarme en otra cosa.

»El cine también me gusta mucho, es otro de mis escapes. Claro, ahora uno tiene en casa Netflix y esas otras plataformas de streaming, pero cada vez que puedo ver una película de calidad, me voy al cine. Aunque ya tampoco tenemos mucho cine de calidad en Venezuela. El Trasnocho me gusta mucho. Hace como dos meses fui con unas amigas a ver Ellas hablan y después hubo un cine-foro, que también me encantan. Es una película en blanco y negro, una joya cinematográfica, extraordinaria.

»Pero también me encantan las de aventura. Este fin de semana que estoy sola porque mi esposo está de viaje, me voy a escapar a ver Indiana Jones. Es una saga con la que uno creció y, aparentemente, es la última. Así que la disfrutaré con una cotufa.

—Bueno, a mí ya se me acabaron las preguntas. No sé si usted quiere agregar algo…

—¡Que quiero la paz del mundo! (Risas).

Doble orgullo experimento frente a esta venezolana, por su rigor y logros como científica que además de venezolana es mujer. Dios la bendiga por su compromiso social con las poblaciones más vulnerables. Honor a quien honor merece.