| Texto por el M.Sc. Guillermo Durand G., Cronista de la Ciudad

Tomado de: Cronicaracas en Facebook

La palabra Catia es, sin lugar a dudas, uno de lo más ancestrales topónimos que perviven en la cotidianidad de nuestra ciudad. Esta voz, auténticamente caribe, que identifica a la populosa localidad situada en el extremo Noroeste de Caracas, todavía mantiene un velo que oculta el misterio de su significado.

En este sentido, puede decirse que existe una suerte de nimbo o aura que lo envuelve; enigma éste, que aún no se ha resuelto por quiénes se dedican al estudio y conocimiento de nuestras lenguas aborígenes y de los topónimos que de ellas se derivaron.

Como resultado de esta búsqueda infructuosa del significado etimológico de la voz “Catia”, siguen vigentes ciertas acepciones de esta palabra, que han sido tomadas como verdaderas, aunque las mismas no resistan la más indulgente crítica histórica

Por ejemplo, se ha dicho que el establecimiento de la palabra Catia tuvo su origen en el verbo “catear”, expresión ésta muy empleada en las labores de minas de oro que supuestamente existieron en la localidad que estudiamos; esto es Catia, durante los primeros años que precedieron la conquista de Caracas en 1567.

No obstante, tal creencia carece de fundamento histórico, puesto que el topónimo de Catia existía mucho antes a la fundación de Santiago de León de Caracas por Diego de Losada. Tan cierta es esta aseveración, que ya Francisco Fajardo en su segundo viaje de conquista, había fundado un pueblo con el nombre de “Villa de Catia” en 1557 “…que determinó llamar de este modo porque éste era la designación que daban a aquel lugar los indios comarcanos.

De esto se infiere que el sitio de Panecillo, donde Fajardo había dejado su gente y en donde había de fundar pueblo, era la región que aún hoy día corresponde a la denominación de Catia”.

Lo que interesa destacar -en todo caso- no es precisar el sitio de Catia, sino la existencia de este topónimo en tiempos previos al establecimiento de Caracas.

Otra versión que corre respecto al origen del ancestral topónimo, se le atribuye a la supuesta existencia del Cacique Catia en los predios de los belicosos toromaimas que le habían puesto precio a los intentos de conquista española

Esta leyenda tampoco posee fundamento alguno, al no contar con pruebas documentales, pues éstas no hacen mención de esa heroica deidad, que sólo encontró existencia en ciertas mentes fantasiosas, que se sienten muy a gusto con los mitos históricos de la heroicidad.

Los ignotos tiempos de conquista que enterraron el mundo aborigen a comienzos del siglo XVII, quizás si llevó consigo y para siempre el verdadero significado que tuvo la voz Catia, la cual es el que dará paso el más emblemático y antiguo gentilicio de la Parroquia Sucre.

Lo que no ha podido borrar el tiempo, es precisamente el significado afectivo que posee esta palabra en las mentes de los caraqueños en general y los “catienses” en particular, pues Catia es sinónimo y expresión de un modo de ser que identifica tanto a sus moradores como a la localidad que lleva este nombre, que es tan antiguo como el topónimo Caracas.

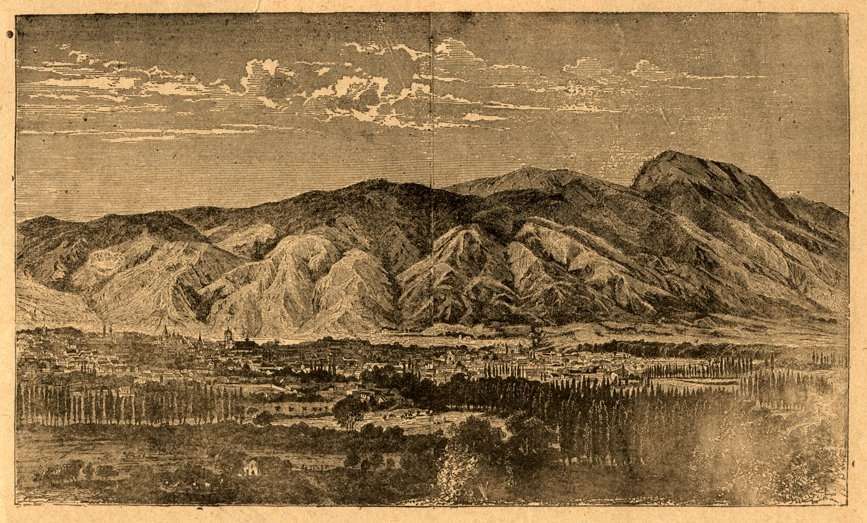

Hasta fines del siglo XIX Catia ocupó un humilde y discreto lugar en la evolución urbanística de la ciudad. Como localidad sólo había alcanzado el rango de caserío y así era señalada en los sucesivos censos de población que comenzaron a elaborarse a partir de 1873.

En este sentido, podría decirse que Catia se hallaba en el “patio trasero” de Caracas formando parte de la extensa parroquia de Altagracia*

Sin embargo, el Presidente del Concejo Municipal de Caracas Domingo de Esquivel, en 1853 planteó ante la Diputación Provincial, la necesidad de crear la Parroquia Catia, pues ello significaba resarcir a los vecinos del caserío de la falta de atención de parte de las autoridades civiles y eclesiásticas de las parroquias de Catedral y Altagracia, debido a la extensión geográfica y la vasta población que registraba, lo que en su criterio, era mayor que la recién constituida parroquia de El Recreo.

Esta propuesta fue desestimada y Catia siguió sumida en su condición de caserío en los suburbios de la ciudad, como ya hemos señalado.

En el contexto de su ubicación Catia tenía, para entonces, el aval de haber sido el factor dinamizante de todo el pequeño valle, flanqueado por quebradizas montañas al Sur y la sierra Guariarepano al Norte.

Actividades económicas de carácter agrícola y pecuaria sustentaron la paulatina pero sostenida aparición de caseríos, barrios y muy tardíamente urbanizaciones obreras; es así como vemos surgir Las Tinajitas, Gato Negro, Agua Salud, Agua Salada, Los Frailes, Los Flores, Los Magallanes, Ruperto Lugo, El Manicomio, Ojo de Agua, Nueva Tacagua, Nueva Caracas, Pro-Patria, etc.

No debemos olvidar que el llamado Camino de Catia (1845) primero, y el Ferrocarril Caracas-La Guaira (1883) después, sirvieron como importantes puntos de atracción para el establecimiento o redimensionamiento de algunas de las localidades que acabamos de mencionar.

Los cambios de límites que supuso la creación de la parroquia La Pastora en 1889, con respecto a las de Catedral y Altagracia, no permiten tener una estimación clara de la población de Catia, que como sabemos, se encontraba “dispersa” en esas entidades parroquiales.

Para 1891 Catia albergada 424 habitantes en su sentido más restringido; es decir, como caserío; pero vista de forma extensiva alcanzaba 1.205 moradores si se incluyen los caseríos del Topo, Tacagua, El Guayabo, y Mulatal.

No obstante, queda la duda si se agregan los 552 habitantes de Agua Salud y Blandín, que se encuentran dentro de los límites de La Pastora.

Sólo cuando es elevada como parroquia en 1936, es que conocemos información demográfica confiable. La nueva parroquia Sucre registra una población de 10.093 habitantes según el censo oficial de ese año.

Con la resolución de crear la parroquia Sucre el 7 de diciembre de 1936 la cual entró en vigencia el 22 de diciembre del mismo año, las autoridades del entonces Concejo Municipal del Distrito Federal, resarcieron de alguna manera a los habitantes de Catia de los múltiples inconvenientes que suponía el estar dispersos en las tres parroquias anteriormente mencionadas.

Con la autonomía se venía a reconocer, probablemente sin saberlo, a la unidad histórica y cohesión social cuyo fraguado corría paralelo a la evolución urbana de la ciudad de Caracas.

Es así como a partir de 1936 se integran, en una sola comunidad parroquial, las urbanizaciones, barrios, sitios y calles que se encontraban artificialmente separados por las líneas divisorias de las parroquias Catedral y La Pastora

Estas son respectivamente, Los Flores, Avenida Sucre, Nueva Caracas, Tacagua Arriba y Abajo, Cortada de Catia, Ojo de Agua, Boquerón, Blandín, El Guayabo, Topo, El Mulatal, La Montaña y calle del Carmen, Agua Salada, Alcabala de Catia, Avenida Sucre, Brisas de Catia, El Paují, Catia de Los Frailes, Las Cumbres, Las Trincheras, Catinas y El Nacimiento.

Todas estas localidades según el censo de 1936, arrojaron un total de 1.895 casas y 10.093 habitantes discriminados en 4.965 varones y 5.128 hembras

Para los años ochenta del pasado siglo XX, ya la parroquia Sucre acusaba una preocupante densificación de su población, puesto que esos 10.093 habitantes que registró en 1936, acusará cuarenta y cinco años después (1981) 352.805 pobladores, lo que planteó la necesidad para ese entonces de crear el proyecto de un nuevo municipio sólo para ese sector de la ciudad

Entre los factores más resaltantes que permiten explicar en parte este fenómeno demográfico, podría mencionarse: la extensión geográfica de la parroquia; el hecho de no haberse ocupado totalmente sus tierras -que a su vez obedecía a lo accidentado de su constitución topográfica-, que la hizo sumamente atractiva para las gentes pobres adquirirlas por el bajo valor que poseían

Esta circunstancia sirvió entonces como polo de atracción del flujo migratorio campo-ciudad que se registrará a partir de 1935 por parte de una población campesina que se procuraba fuentes de trabajos más estables y mejor remuneradas.

Además este hecho fue un atractivo incentivo para que se establecieran en Catia fábricas que diversificaron las actividades económicas existentes que comenzarían reclamar mano de obra barata y terrenos a bajo costo para asentarse y así aprovechar la importante red vial conformada por la autopista Caracas-La Guaira que la comunicaba con el puerto.

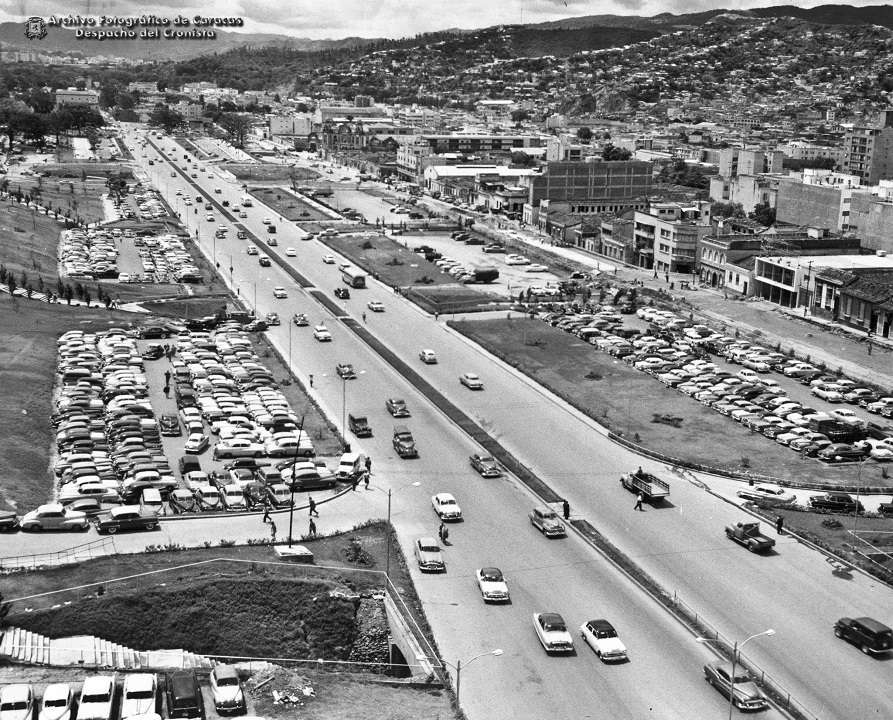

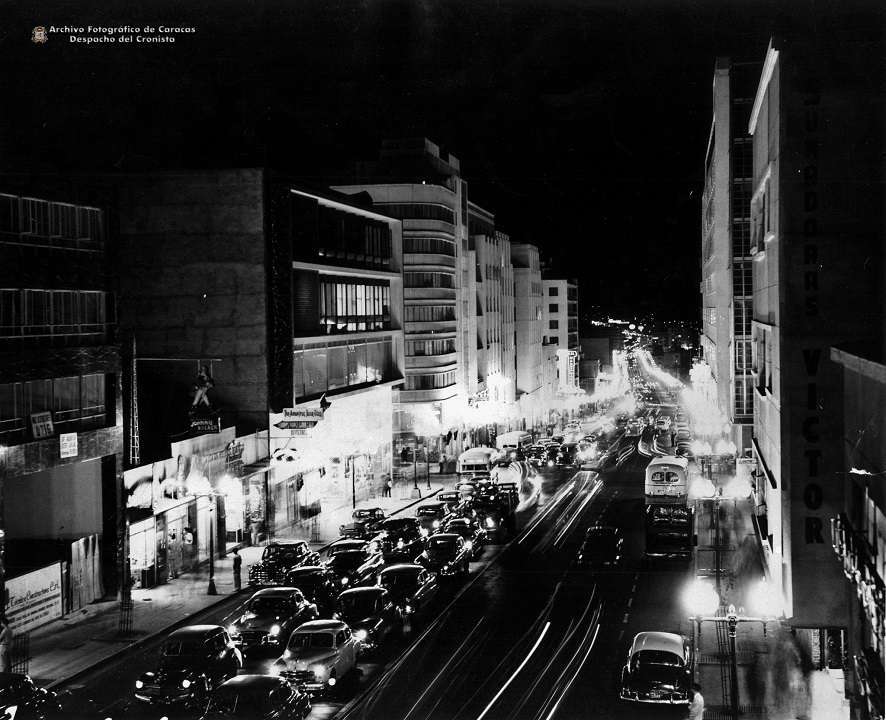

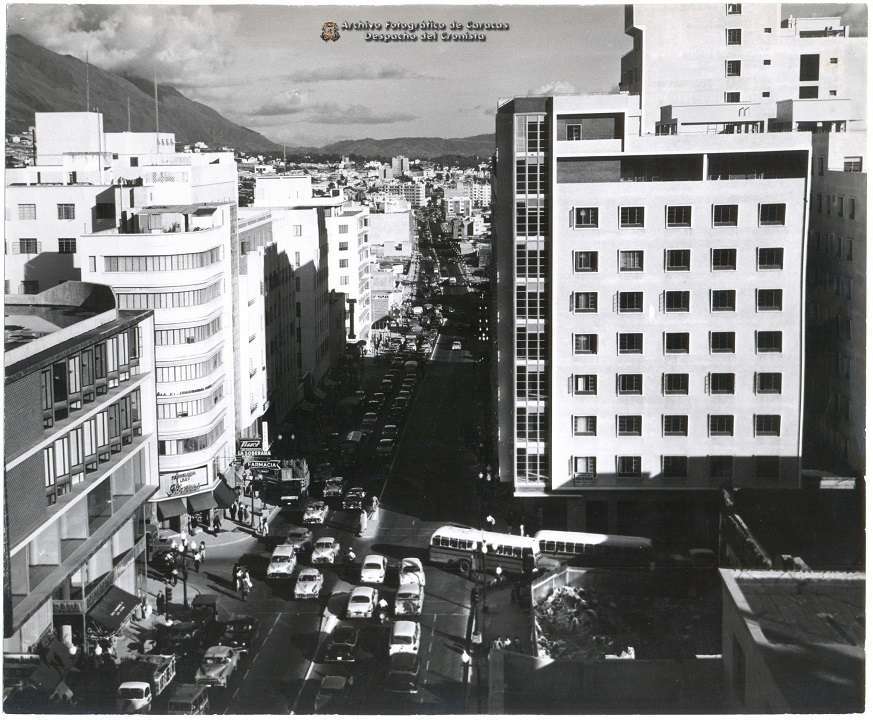

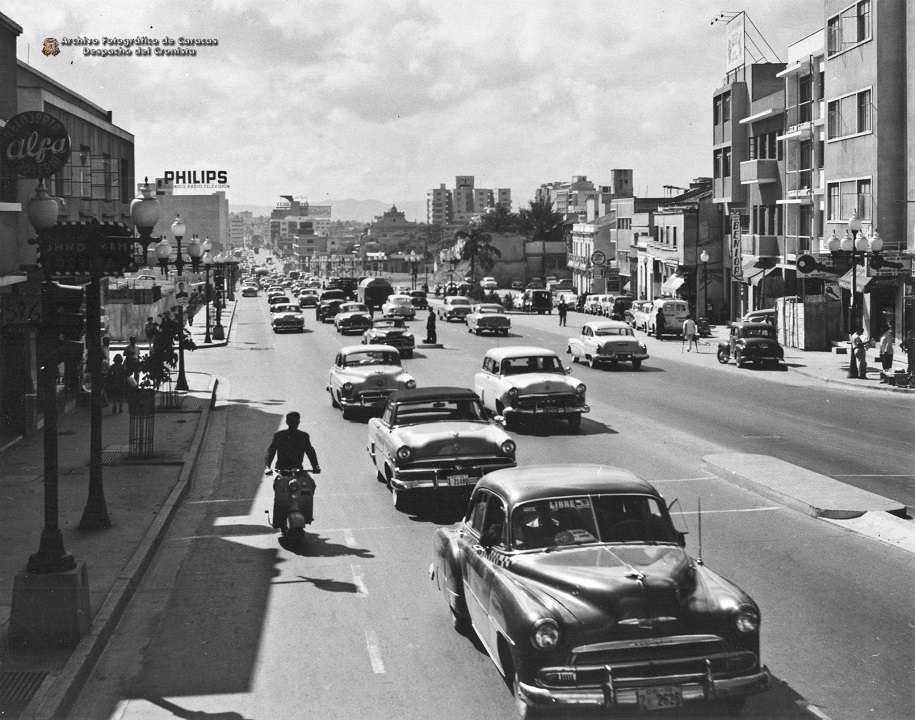

Es en este contexto que venimos describiendo donde se operó un importante auge de concentración poblacional en la parroquia Sucre, el cual asoma tímidamente en 1928 cuando se da inicio al ensanche de la Avenida Sucre y la construcción de la urbanización Nueva Caracas y la red matriz del acueducto.

Pero la mayor intensificación urbanística de Catia, será a partir de 1936 cuando comenzará a levantarse la urbanización Pro-Patria (1941) diseñada por el arquitecto Carlos A. Guinand y el constructor José Guevara.

Después vendrían otras como la Urdaneta (1946) con 1.354 apartamentos; Francisco de Miranda (Casalta) con 768 del afamado Carlos R. Villanueva; “Ciudad Tablitas” (1952) con 976 apartamentos, también de Villanueva y Celis Todas estas urbanizaciones se concibieron para la clase trabajadora.

También debe referirse que entre 1938 a 1974 surgieron uno 50 barrios en la parroquia Sucre luego de ocupar “espontáneamente” terrenos ejidales pertenecientes a la ciudad de Caracas. El drama social de este emporio de la pobreza se ha venido agravando y manifestando en sus más diversas formas, por ahora sigue su curso hasta tanto no se conjuren las múltiples causas que le han dado existencia.

La Parroquia Sucre tomó su nombre del antiguo Camino de Catia, el cual fue llamado Camino del Oeste en 1845 y luego Avenida Sucre en 1922, en homenaje al Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre.

Es la única parroquia de Caracas que lleva el nombre de un héroe de la independencia venezolana.

Comparte tus comentarios y opiniones sobre este tema, y gracias por ser parte de CURADAS

No dejes de leer en CURADAS: Los Illuminati: una sociedad secreta que todavía fascina al mundo

Créditos y agradecimientos al sitio: Clío en Caracas

4

Gracias por este excelente y agradable artículo. Muy ilustrativo j. Quisiera saber cómo lo sigo

Hola Elisabetta, muchas gracias por tu comentario.

Para seguir al Cronista puedes seguir su blog> Clio en Caracas, donde publica todos sus artículos > https://clioencaracas.blogspot.com/

O hacer follow en sus redes sociales:

Facebook > https://www.facebook.com/guillermo.durand.g

Twitter > https://twitter.com/G_Durand_G

Gracias saludos

Excelente faltó agregar a Gramoven, y el barrio Federico Quiroz

Y a los barrio La Silsa, Buena Vista, Lídice