Por Katty Salerno

Yanitza León partió a Estados Unidos el 19 de mayo de 2019 con dos maletas y un futuro incierto. Se despidió de su familia en el aeropuerto de Maiquetía y de una ascendente carrera de más de dos décadas como periodista. Se dio a conocer como reportera en Radio Caracas Televisión (RCTV) y con el tiempo llegó a ocupar la dirección de Relaciones Institucionales de la Policía de Miranda (durante la gestión de Henrique Capriles), la jefatura de la oficina de prensa de la Mesa de la Unidad Democrática y la dirección de información del portal Caraota Digital, entre otros medios.

Como la inmensa mayoría de los casi siete millones de venezolanos que han tenido que emigrar, Yanitza León no imaginó que alguna vez tendría que comenzar una nueva vida en otro lugar. «Nunca pensé me iría de Venezuela», nos dijo en esta entrevista exclusiva con Curadas.com que, casualmente, le hicimos el 19 de mayo de 2022, cuando cumplía tres años exactos de haberse ido a vivir a Chicago, la Ciudad de los Vientos, como también se le conoce, en la costa este de Estados Unidos.

Su vida ha mejorado desde el punto de vista material. Tiene empleo y vive en un apartamento grande y cómodo no muy lejos del lago Michigan, emblema de la ciudad. Pero su interior, esa parte inmaterial e inmensa que abarca los afectos, la familia, el hogar, los amigos, las costumbres, el país, aún no encuentra todo el sosiego que anhela.

Todos conocemos la difícil situación de Venezuela, pero cada uno tiene sus razones particulares que lo obligan a tomar la decisión de salir del país. ¿Cuáles fueron las tuyas?

A principios de 2019, en febrero, conversaba un día con un colega de las nuevas generaciones que está ahora en Chile, y caímos en el inevitable tema de la situación del país. Él me dijo que si me quería ir que se lo hiciera saber porque me podía prestar algo de dinero para cubrir esos gastos. Se lo agradecí, pero le dije que no, que yo no me quería ir. Después del megapagón de marzo de ese año, más otros hechos que me ocurrieron en el campo profesional, fue que empecé a considerar la posibilidad de irme. Se lo comenté a otro amigo y a una prima de él que viven aquí en Chicago y también me dijeron que podían ayudarme. Esos dos ofrecimientos los interpreté como señales positivas que me animaron a dar ese paso.

Un mes después del apagón fue que consideré en serio la idea de irme. En ese momento estaba trabajando como periodista independiente para ECO TV, un canal de Panamá, gracias a la oportunidad que me dio Soraya Castellanos, quien fue mi jefa en RCTV, pero no tenía ingresos suficientes y permanentes. Cuando estaba haciendo el trabajo para ese canal, se presentó una situación que afectó mi seguridad. Gente afecta al gobierno comenzó a señalar a varios periodistas, entre ellos a mí. En esa época el Sebin detuvo a Beatriz Adrián y a Osmary Hernández, entre otros periodistas.

Un día estaba haciendo una cobertura informativa en San Bernardino y llegaron personas afectas al gobierno a perseguir, a disparar, hicieron pintas en las paredes de los edificios. En otra oportunidad pasé por una situación similar cuando cubría una manifestación. Entonces me convencí de que el tema de la inseguridad para el ejercicio del periodismo en Venezuela no era circunstancial ni pasajero. Por eso decidí tomar ese paso y salir. Me dije que tenía que darme la oportunidad de buscar otros caminos.

¿Fue difícil tomar esa decisión?

No fue para nada fácil. Como te acabo de decir, yo no tenía en mi mente salir de Venezuela. A pesar de todos los episodios que pasé como periodista y trabajadora de medios de medios y organizaciones que el gobierno consideraba enemigos, nunca pensé en irme de Venezuela. Trabajé para la Unidad Democrática. Cuando estuve en Caraota Digital como directora de información hubo amenazas y aun así pensaba que eran situaciones circunstanciales, que todo pasaría. Cuando empezó el interinato de Juan Guaidó se activaron las protestas en el país y volví a salir a las calles, tanto como ciudadana como periodista. Subía a mis redes sociales materiales con contenido político.

Pero me di cuenta de que la persecución contra los periodistas no iba a cesar. No me pareció conveniente seguir corriendo riesgos por el ejercicio de mi profesión, ni sufrir los embates de la crisis política, social y económica. Además, necesitaba ayudar a mi familia, en especial a mis padres.

¿Te fuiste sola?

Sí, sola. Tengo una tía que vive en Nueva York desde hace tiempo, pero otra de las cosas que me dije es que no iba a molestar a nadie, que no me iba a convertir en una carga para nadie. Me dije que tenía que hacerlo yo, que tenía que asumir de la manera más valiente posible mi decisión de comenzar una nueva etapa en mi vida.

¿Por qué escogiste irte a Chicago?

Por casualidades del destino. Acá viven, desde hace como seis años, ese amigo del que te hablé y su prima Evelyn. Ellos me dijeron que podían ayudarme a buscar empleo y un lugar para vivir que yo pudiera pagar. Traía muy poco dinero, algo de mis ahorros y lo que me prestó ese colega que vive en Chile, de quien también te hablé. El empleo era como camarera en un sitio de hospedaje para turistas (Airbnb). A cambio de mi trabajo me daban un espacio para dormir. Ese espacio medía menos de dos por dos metros. Solo cabía la cama. Pero tenía un techo que me abrigaba y una cama limpia donde dormir. Luego conseguí otro empleo como mesera en un restaurante cubano, que lo hacía en las tardes.

¿Cómo te sentiste en ese momento? El trabajo honrado siempre dignifica, pero venías de ejercer el periodismo por más de dos décadas. ¡Y te enfrentas a un cambio tan drástico en tu vida!

Estaba muy asustada, como podrás imaginar. Cuando uno empieza algo nuevo en la vida siempre tiene adentro el gusanito del miedo. Pero, al mismo tiempo, ese miedo es lo que te empuja a salir adelante. Me decía todos los días: «Yo puedo hacerlo, yo lo voy a lograr, voy a poner lo mejor de mí». Me acordaba mucho de algo que me inculcó mi papá desde pequeña. Él me decía que así fuera yo la persona que barre la calle, debía hacerlo bien, lo mejor posible, para que esa calle fuera la más limpia de todas. Aquí me he acordado muchísimo de esa lección de vida que me dio mi papá.

Cuando llegué estaba totalmente perdida. Yo había venido antes a Estados Unidos a pasear, había estado en tres oportunidades como turista. Imagínate, venía de vivir muy cómoda en Caracas en un apartamento grande, con vista a El Ávila, hasta con vestier, totalmente amoblado. Un lugar que no solo era un apartamento: era mi hogar.

Pero, nada. Me dije que si esto es lo que había, haría de eso mi nuevo lugar. Mi jefe en ese momento era un muchachito de 24 años, venezolano, que era el encargado del B&B. Me explicó que mis tareas eran cambiar las sábanas y limpiar las habitaciones que me asignaran.

Por supuesto, hay momentos en que la tristeza te invade, por más de que uno trata de darse fuerzas. No estar en casa, no estar cerca de mi familia, no conocer a nadie. No dominar el idioma. Yo había estudiado inglés en Caracas, pero nunca le puse corazón. Además, como te dije, yo nunca pensé que iba a salir de Venezuela. Eso sería lo único que cambiaría en mi vida, no haber aprendido inglés, aunque no pensara en dejar el país.

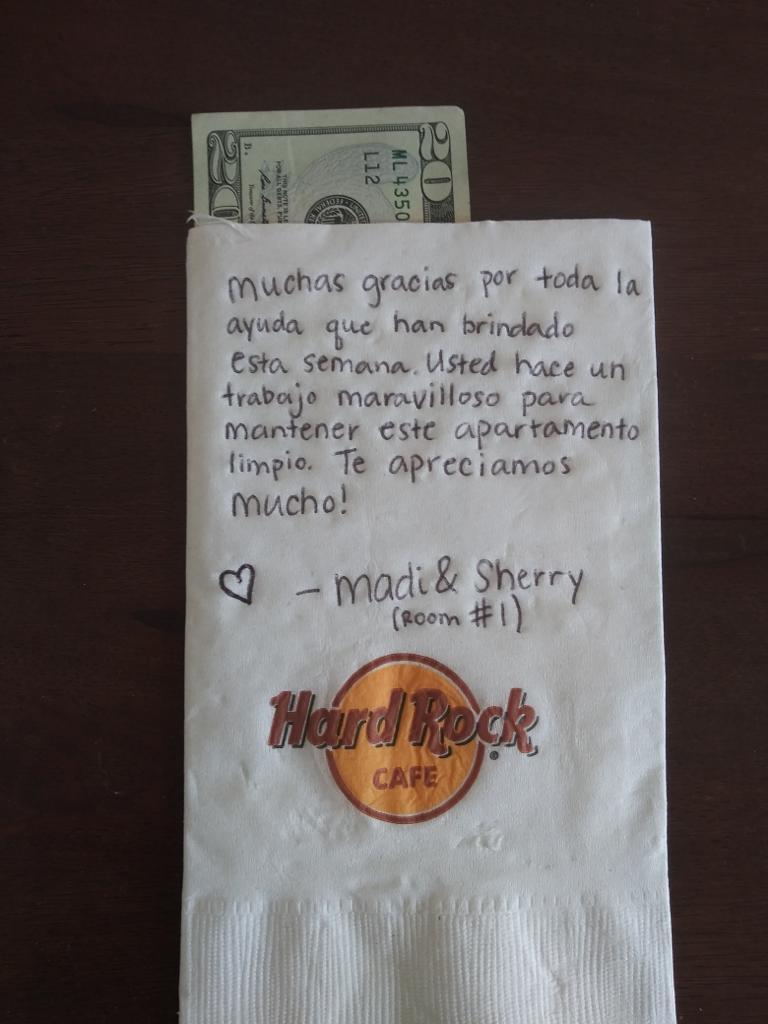

Recuerdo que en mi primera semana trabajando allí se hospedaron una señora y su hija, ambas estadounidenses, y solo hablaban inglés. Pero aun así hicimos el esfuerzo y terminamos entendiéndonos un poco. Me preguntaron si había donde lavar y les expliqué que sí, y las llevé al sótano, donde están las lavadoras y secadoras. Como no tenían detergente, les regalé un poco del mío. Estuvieron unos cuatro días y no nos pudimos despedir porque ellas salieron de madrugada. Cuando entré a su habitación para hacer la limpieza, encontré una propina de $20 y una nota de despedida escrita en español en una servilleta. Me imagino que la muchacha buscó un traductor en línea.

«Muchas gracias por toda la ayuda que han brindado esta semana. Usted hace un trabajo maravilloso para mantener este apartamento limpio. Te apreciamos mucho. Madi and Sherry. Room #1», decía el mensaje. Y yo rompí a llorar.

Ese gesto de ellas me animó muchísimo, me sentí muy bien conmigo misma. Me dije: «Eso quiere decir que lo estás haciendo bien» (risas). A mí me gusta el orden y la limpieza, y me gusta hacer las cosas lo mejor posible, sea lo que sea, que fue lo que me enseñó mi papá. Buscaba tutoriales en Internet para aprender a arreglar las camas de manera diferente, con un estilo distinto. Yo nunca había limpiado. Cuando vivía en Caracas le pagaba a una señora para que limpiara mi apartamento.

Fue una experiencia enriquecedora. Conocí a gente de muchos lugares. Europeos, latinos, árabes… Hasta conocí a una gente de Benín, un país de África Occidental, que me contó que también tuvieron que salir debido a las circunstancias. Algunos estaban al tanto de la situación de Venezuela. Otros no y se sorprendían de que yo trabajara de mucama siendo periodista profesional.

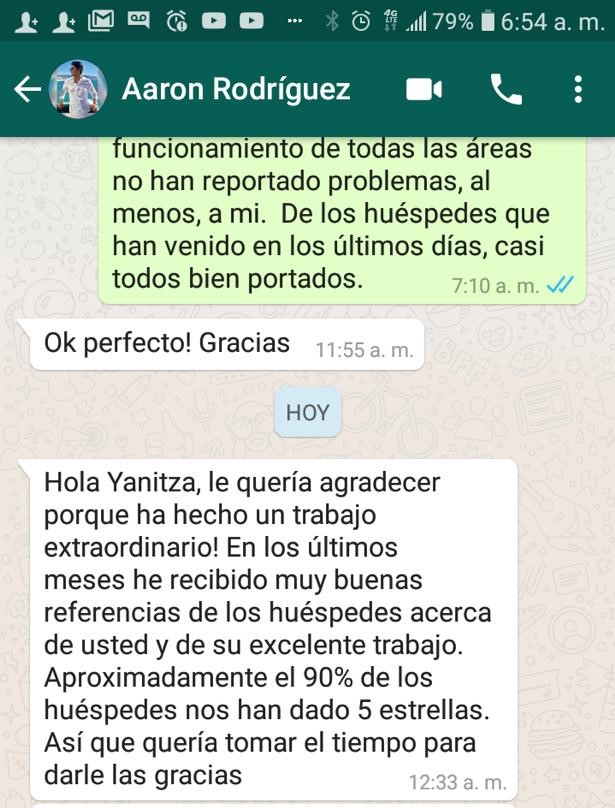

Cuando le dije a mi jefe que me cambiaría de empleo me escribió un mensaje muy lindo dándome las gracias por el buen trabajo que había hecho. Me dijo que la casa que estaba a mi cargo era la que tenía las opiniones más positivas, porque los huéspedes se iban satisfechos».

La vida de Yanitza fue de menos a más. Después de ochos meses de estar trabajando en el hospedaje encontró otro empleo como mesera en un restaurante mexicano, donde ya lleva dos años. Sus ingresos mejoraron. Ahora vive en un cómodo departamento, que comparte con un chico, donde hasta tiene una habitación acondicionada para hacer ejercicios y un pequeño espacio que le sirve de oficina y de centro de comunicaciones para permanecer en contacto con su familia y amigos y para estudiar inglés. Se compró un vehículo nuevo, adquirió una póliza de salud, ayuda a sus padres y hasta le alcanza para ahorrar un poco.

El restaurante donde ahora trabaja, La Pulquería, está frente al Instituto del Progreso Latino, una ONG que apoya en materia educativa y gratuitamente a los latinos en Chicago. Se inscribió para continuar sus estudios de inglés, pero también la han ayudado a entender mejor su condición de migrante.

¿Cómo fue tu llegada a Estados Unidos, desde el punto de vista legal?

Llegué a Estados Unidos el 19 de mayo de 2019. Hoy, justamente, estoy cumpliendo tres años de haber llegado. Me vine con la intención de solicitar asilo político y me traje conmigo toda la documentación necesaria para demostrar que calificaba para la figura de asilo político. Pero la verdad es que al llegar me sentí huérfana. Después aprendí, en el Instituto del Progreso Latino, que yo no era la única que me sentía así. Me explicaron que eso que sentía se llama «homesick», la enfermedad del hogar, la nostalgia que sientes por estar lejos de tu hogar y de tu familia. Lloras todas las noches, tienes crisis depresivas… sientes mucha tristeza. En ese instituto me enseñaron no solo a hablar inglés, sino a entender ese proceso emocional que vivimos todos los inmigrantes, así llegues en avión y con una visa legal o caminando por la frontera.

En el testimonio que presenté a las autoridades conté la experiencia que había vivido como periodista, pero también les conté que provenía de una familia que me había enseñado a respetar, a trabajar, a salir adelante con el estudio, con nuestros esfuerzos. Introduje mi solicitud en octubre de ese mismo año. A las dos semanas me enviaron la comunicación para que fuera a registrar mis huellas y al regresar a la casa ya había recibido la carta para la entrevista.

La entrevista fue el 23 de diciembre de 2019. La funcionaria que me atendió fue sumamente amable. Fui asistida por un intérprete, porque aún no dominaba el inglés. Hablamos como por dos horas. Personas a las que les había preguntado cómo era el proceso de la entrevista me habían sugerido que empezara contando por qué había decidido irme de mi país. Sin embargo, la misma funcionaria me dijo que no quería comenzar por ese punto. A ella lo que le llamó la atención fue mi trayectoria como periodista. Le llamó la atención que yo estuviera dispuesta a abandonar mi carrera después de 20 años de ejercicio profesional.

¿Cuál es tu estatus actual en Estados Unidos?

El 14 de octubre de 2020 me otorgaron el asilo político. Eso es una gran felicidad y una gran calma porque ya uno no se siente en el limbo. Ya no me siento huérfana. Hay momentos en que uno se cuestiona y se pregunta que hace aquí. Pero en el momento en que recibí esa carta me sentí más aliviada. Ya tenía permiso de trabajo y mi social security, es decir, seguridad social, que me había llegado en mayo de ese año, pero me hacía falta la aprobación del asilo para sentirme más segura. En octubre de 2021 solicité la residencia y estoy esperando la respuesta. Luego de eso, en tres años, puedo solicitar la ciudadanía. Así que todavía tengo tiempo para seguir mejorando mi inglés.

¿Por qué te hiciste periodista?

¡Yo quería ser odontóloga! ¡Nada que ver con el periodismo! Pero tenía un tío, que por cierto murió el año pasado a consecuencia de la covid, mi tío Alirio León, que fue mi ejemplo en este campo. Él era periodista colegiado, admiraba su trabajo y eso me inclinó a seguir esta profesión. Mi papá también era de esos que compraba tooodos los periódicos los domingos y se los leía completicos. Yo era la única de mis hermanas a la que también le gustaba eso de pasar el domingo leyendo periódicos. Mi historia no es como la de muchos colegas que cuentan que desde que estaban chiquitos se paraban frente a un espejo con un cepillo de peinar en la mano simulando que daban las noticias. No, nunca imaginé que terminaría siendo reportera de televisión, aunque sí estuve siempre interesada en estar informada de lo que ocurre a mi alrededor.

Cuéntame de tus inicios en el periodismo…

Llegué a la televisión por casualidades de la vida. Al salir de la universidad, en 1996, y gracias a mi tío Alirio, comencé a trabajar en el Instituto de Protección al Consumidor (Indecu). Un día, mi amigo Pedro Beomon me comentó que había una vacante en RCTV, que llenara la solicitud de ingreso y así lo hice. Estuve en RCTV desde abril de 1998 hasta enero de 2009, aunque luego de esto seguí casi dos años más, hasta el cierre definitivo en 2010. Antes de eso estuve como pasante en Omnivisión, que fue el primer canal por suscripción en Venezuela. Recuerdo que una periodista de allí me dijo que no me contratarían porque yo «no servía». Pero no me lo creí. Ni siquiera le respondí, porque sencillamente no le hice caso. Años después me la conseguí y me dijo que admiraba mi trabajo.

¿Quién es ella?

No te voy a decir su nombre porque es conocida (risas). Lo importante es que eso que ella me dijo lo usé más bien como un impulso para demostrar que no tenía razón. Algo similar me está pasando aquí. En estos días le comenté a alguien que tenía ganas de buscar un empleo en algo relacionado con mi profesión, y esa persona me dijo que para qué lo iba a hacer si yo ya era «mayor» y que nunca iba a aprender a hablar bien el inglés. Lo único que dije, para mis adentros, fue «OK, ya me verás trabajando de nuevo en el periodismo».

¿Hay posibilidades de que regreses al periodismo?

Sí, claro que las hay. Lo que pasa es que ni siquiera he empezado a buscarlas. Estoy pasada de miedosa, no me da pena confesarlo. ¡Hasta tenía miedo de manejar aquí! (Risas). Llevaba dos años sin manejar y todavía no me atrevo a hacerlo sino en los alrededores. No es como en Venezuela, que agarraba la Panamericana o la vía hacia los Valles del Tuy. Sí, estoy pensando en volver al periodismo, pero no quisiera hacerlo como reportera sino en algo diferente. Ahorita mi reto es perfeccionar el inglés, porque también me atrae mucho la idea de trabajar en el campo del periodismo, pero en una empresa americana.

Lo que estoy haciendo es no juzgarme, no caerme a latigazos ni castigarme por lo que estoy haciendo en este momento. Nunca me he sentido como una víctima, ni cuando era camarera ni ahora como mesera. ¡No, para nada! Yo siempre he sido Yanitza León, donde quiera que me pare. Con hacer bien mi trabajo la gente se va dando cuenta de quien soy, sin yo tener que decirlo. Se han dado cuenta de que soy una mujer responsable y honesta y que lo que hago, lo hago con cariño.

Sé que hay muchos compatriotas que lloran porque no están ejerciendo sus profesiones. Creo que uno también debe aprender de estas experiencias. Le doy gracias a Dios porque me ha permitido llevar de la mejor manera esta etapa que estoy viviendo. La vida es hoy, ahorita, y tienes que enfrentarla. A veces la gente se queja y creo que esa no debe ser la actitud, sino que debes confrontarla, vivirla.

Yo me dije que iba a tomar esto como una pasantía, como la película esa con Robert De Niro donde él hace de pasante en una empresa de modas, siendo todo un veterano profesional. He disfrutado mi trabajo como mesera. Cuando empecé en este restaurante mexicano me pasaba con mucha frecuencia que confundía el menú con el libreto (risas). Le decía a la otra mesera, que también era venezolana, «pásame el libreto» y ella me decía «¿qué libreto, de qué estás hablando?» y nos moríamos de la risa.

Lea también: Martha Palma Troconis: «Es un buen momento en mi vida, a pesar de todas las lágrimas»

[adrotate banner=»7″]

A veces he tenido momentos difíciles. Así como me he conseguido con gente maravillosa, con un gran corazón, también hay gente que no lo es tanto, que lo ven y lo tratan a uno como una sirvienta. Eso también sucede y no es agradable ni fácil. Creo que ni a una empleada doméstica se le debe tratar mal, al menos yo no lo hacía con las señoras que iban a hacer la limpieza en mi apartamento en Caracas.

Me lo he tomado como una nueva experiencia de vida que me ha permitido conocer a mucha gente. En este restaurante mexicano tengo una jefa maravillosa, la señora Mina, superbuenagente y muy divertida. Aquí he tenido la oportunidad de conocer mejor la cultura y la idiosincrasia mexicana, el compartir nuestra condición de inmigrantes. ¡Ha sido una experiencia interesantísima!

¿Ya has hecho nuevos amigos?

Bueno, son contados, pero sí, ahora tengo amigos. Está Glenda, también venezolana, que trabaja en el área de bar tender del restaurante. Una niña —tiene 35 años— superamable, supereducada, trabajadora, responsable. ¡Fue la que estuvo conmigo cuando cumplí 50 años, fue espléndida! Hay una pareja, Roxana y Alexander, que tienen como 30 años —a todos los llamo mis hijos, porque son mucho más jóvenes que yo (risas)— que tienen un niño de 10 amorosísimo. Son muy buenas personas los dos, de esas que siempre tienden la mano cuando alguien los necesita.

También está Gabriela, una niña muy noble, diseñadora gráfica, quien empezó a trabajar como mesera en el restaurante pero ya encontró otro empleo. Y por supuesto está Evelyn, que es un amor, con un corazón enorme, todo el tiempo está riéndose, echada p`alante, generosa… He tenido la bendición de tener cerca a gente venezolana que comparte los mismos valores de uno.

Si solicitaste la residencia es que tienes intenciones de quedarte…

Así es. Si me la dan, me quedo. Aunque a veces me entra una gran angustia, que estoy aprendiendo a controlar, por no saber si alguna vez podré volver a mi país, a reunirme con mi familia. La última vez que vi a mis padres fue el día que me vine, hace tres años, cuando nos despedimos en el aeropuerto. En este momento no tengo idea de cuándo podré volver a verlos, a abrazarlos.

Yo vivía en Caracas y ellos en Guarenas, por lo que nos reuníamos los domingos más que todo. Cuando podía, me quedaba con ellos el fin de semana completo, pero particularmente nos reuníamos los domingos, desayunábamos y almorzábamos juntos. A mi papá le encanta desayunar con pisca andina y yo de niña no la comía mucho, aprendí a hacerlo después de grande. ¡Y cuando llegué aquí a Chicago me dio fue por comer pisca andina! Le tuve que pedir la receta a él para aprender a prepararla. Compartir momentos como esos a uno le hace mucha falta.

Yo sigo muy pendiente de mi país, no solo de mi gente, sino de la situación del país, de las cosas que pasan. ¿Cómo se va a olvidar uno del país? ¿Cómo le va a dejar de importar a uno el país? El país sigue en mi corazón y en mi mente. Me la paso buscando productos venezolanos para comprarlos. Me encantan los restaurantes venezolanos que hay aquí. También hay una comunidad importante de venezolanos.

Pero en este momento no tengo idea de cuándo voy a poder volver a ver a mi familia. Mis padres ni siquiera tienen pasaporte. Por mi condición de asilada, no puedo ir a Venezuela ni siquiera a uno cercano. No puedo ir hasta que sea ciudadana americana, si me dan la ciudadanía.

¿Qué has aprendido de lo vivido hasta ahora?

La lección más importante que me ha dejado todo esto es que uno tiene que estar siempre preparado para comenzar. Hoy puedes estar muy bien, puedes estar muy bien ubicado, con un empleo estable, y te puede pasar que de repente te quedas sin lo que considerabas una gran estabilidad.

Y he aprendido a no pensar mucho en el futuro, sino más en el presente. Si no, no vives, porque la angustia te devora. Al principio lloraba mucho, no porque quisiera volver a mi país y a mi pasado, sino por no saber lo que venía. No estar con mi familia en las fechas importantes, los cumpleaños, la Navidad y el Año Nuevo, el Día de la Madre y del Padre. Fueron muy pocos los Día de la Madre que yo no pasé con mi mamá.

También me ha tocado perder en la distancia a gente muy querida. Iris García, colega y amiga, es una de ellas. Una mujer valiosa, honesta, leal, con una profunda fe en Dios. Un ángel en la Tierra. Forjamos una muy bonita amistad desde que estábamos en RCTV. Por un tiempo nos perdimos el rastro por cuestiones de trabajo, sin embargo, cuando le diagnosticaron el cáncer la primera vez ella me llamó para contármelo y allí volvimos a estar en contacto. Los últimos tres, cuatro años de su vida estuvimos muy cerca.

El ultimo día que nos vimos fue en una clínica, poco antes de que yo me viniera. Ese día fui a buscar una carta personal que ella escribió para certificar quién era yo, para apoyar mi solicitud de asilo. Falleció el primero de septiembre de 2019. Iris fue mi gran apoyo el primer mes que estuve acá, hasta que ya no pudo responderme más debido a su enfermedad. Todavía sigue siendo muy muy importante para mí y de vez en cuando lloro al recordarla… (silencio).

Por eso hoy día entiendo que debemos aprovechar cada momento en la vida porque nunca sabemos cuánto puede durar.