El 14 de marzo de 1941 se iniciaron las labores de la nueva empresa, denominada Cervecería Polar; con capital totalmente venezolano, en la pequeña planta de Antímano, al oeste de Caracas

Los hermanos Lorenzo Alejandro y Juan Simón Mendoza Fleury iniciaron en 1941 el negocio más audaz de que se tenga noticias en Venezuela: Cervecería Polar. Llegó y en muy poco tiempo sacó del mercado el oligopolio que la familia Vollmer detentaba a través de las cervecerías Caracas y Zulia. Carácterísticas económicas externas e internas conspiraron en contra y a favor de esta familia.

La historia es bastante conocida. Los Mendoza Fleury comenzaron la acumulación de sus capitales mediante la elaboración de jabón azul para lavar ropa; una industria, si se quiere muy artesanal, que tuvo su mayor auge en los años de la primera conflagración mundial.

Como se conoce, en Venezuela dos marcas dominaban el mercado nacional, Las Llaves y La Torre. De más no está decir que la industria jabonera logró florecer con tanta fuerza como el café y el cacao.

El jabón azul registraba una alta demanda masiva para el momento y generaba un número significativo de empleos indirectos. Cuatro o cinco generaciones de mujeres mantuvieron a sus familias prestando sus servicios como lavanderas; oficio que se extendió por todo el país e implicó, quizás, la prueba más difícil que debió vencer la mujer venezolana; antes de entrar a competir abiertamente en el mercado laboral con los hombres.

En aquellos años muy lejos estaban aún las lavadoras automáticas y los detergentes en polvo. No obstante, una vez terminada la segunda guerra mundial, el afán por conquistar nuevas regiones trajó al país industrias como Procter & Gambler y Uniliver. Ambas poseedoras de innovadores productos para lavar.

Al mismo tiempo, General Electric y Westinghouse intoducían en los hogares venezolanos esas increíble lavadoras eléctricas; que cooperaban con el oficio doméstico de muchas amas de casa, pero dejaba sin trabajo a muchas otras. Y así ACE y FAB mermaron paulatinamente las fabulosas ganancias de La Torre y Las Llaves.

Los Mendoza Fleury habían escuchado y seguido con mucho acierto el viejo refrán popular que aconseja no poner todos los huevos en la misma canasta. Y al igual que otras familias emprendedoras de la época, como los Volmer, Zuloaga y Zinng; parte de la acumulación de las ganancias originadas por la industria jabonera la invirtieron en terrenos. Sino en el centro de la capital, sí en su periferia; en la cual en poco años se cotizaba mejor el metro cuadrado que en la propia urbanización El Silencio.

Cuando Lorenzo arranca el proyecto e incursiona en la industria cervecera varios elementos se conjugan a su favor. A pesar de que para el momento dominaban ese rubro las marcas Caracas, Zulia y Regional, la creatividad y el empuje de los Mendoza se impusieron en muy corto tiempo. Por su parte, Juan Simón también probaba suerte como concesionario de vehículos Chrysler e International.

La tecnología, la misma que sacó del mercado al jabón azul La Torre, ayudó a Polar a tomar posesión del mercado. Junto con las lavadoras también llegaron los refrigeradores domésticos e industriales más avanzados, pequeños y prácticos.

Los pioneros de Polar inundaron todos los rincones del país con los nuevos modelos de neveras; las cuales ofrecían a crédito a los propietarios de abastos, pulperías, bodegones, botiquines o pequeños establecimientos de barriada; siempre y cuando allí se vendiera solamente cerveza Polar.

La estrategia de mercadeo fue tan directa y eficiente, que en pocos años los centros o locales conocidos como “cervecerías” -por tener las caractrerísticas de vender el producto bien frío y en un ambiente festivo- desparecieron de los hábitos cerveceros de la urbe venezolana; de esa manera, desaparecieron las cervecerías “Donzella” (Caracas) y “Zulia” (Maracaibo)

La resfrescante y estimulante cebada se convirtió en la bebida de todas las clases sociales durante la postguerra. Polar creció y desarrolló el sistema de distribución más completo que se haya instalado en Venezuela.

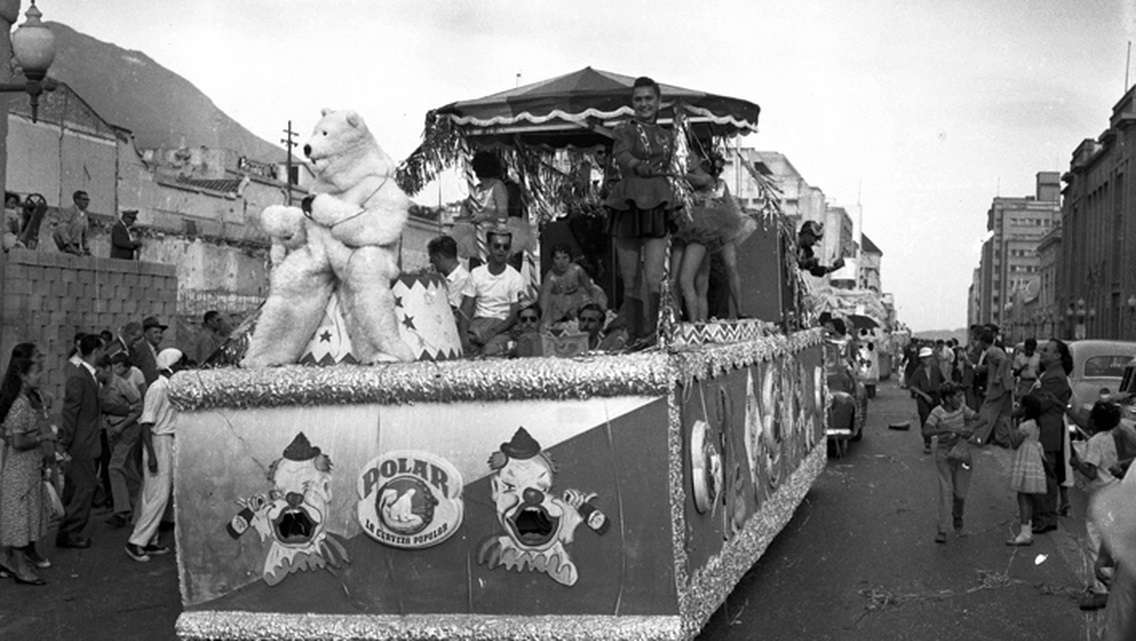

Todo esto se acompañaba por una agresiva campaña de publicidad y promoción. En la historia del mercadeo local es referencia obligatoria la forma como el inconfundible “oso” invadió visualmente las paredes hasta del último bar de esquina del país.

Afiches y anuncios luminosos que además de resaltar en llamativas letras el nombre del lugar, eran un excelente recordatorio para fijar el logotipo de la fábrica de los Mendoza; la cual tuvo en los dueños de los bares a los principales promotores del producto.

Los métodos propagandísticos de este grupo sin duda crearon escuela en un sector empresarial renuente a creer en la publicidad como una forma efectiva de aumentar las ventas.

Desde luego, haber logrado interpretar el paladar del consumidor también influyó enormemente en el éxito del producto. Este aspecto sea quizás fundamental, no sólo en el rubro cerveza, sino también en otros productos comestibles que elabora el grupo. Los hábitos alimentarios y el gusto por ciertos sabores u olores siguen siendo nichos muy particulares; donde la estandarización o producción global, en muy pocos casos ha tenido éxito.

El Hombre de Maíz

Aún a finales de la década de los cincuenta, vivir cerca de un molino era todo un privilegio a la hora de preparar unas ricas arepas. El conocido pan venezolano requería de una pre-elaboración muy primitiva antes de llegar a las mesas y estómagos de los consumidores.

Los granos de maíz se cocían en las casas; y una vez que presentaban un aspecto blanco y humeantes, el insigne interesado debía trasladarse al centro de molienda más cercano, hacer una resignada cola y esperar que se moliera el cereal; el cual luego se recibía en forma de una blanca bola de masa, desde luego colocada en el mismo recipiente en que se había entregado a los encargados del lugar. Otro sistema, tan agotador como el anterior, era el de los molinos caseros o manuales, lo que implicaba una dura y adicional faena para las amas de casa.

El tradicional alimento, en su forma de preparación artesanal, todavía muy distante a la producción industrial a la que luego se sometió, representaba para el país un interesante motor del desarrollo microeconómico. Cifras sobre el proceso industrializador indican que para 1964 existían en Venezuela alrededor de 725 pilones de maíz.

En 1967, tres años después, sólo quedaban 489 unidades productras de ese tipo. Y por supuesto, para principios de los años setenta, los molinos o pilones artesanales pasaron a ser piezas de museos; debido al auge tomado por el ahora ya tradicional grano pre-cocido y empaquetado: Harina Pan.

Dos leyendas, una negra y otra dorada, existen sobre el “nutritivo” invento alimentario. La primera atribuye el descubrimiento de preparar una harina pre-cocida a la que agregándole un poco de agua puede convertirse en masa para elaborar las tradicionales arepas, hallacas, polentas, bollos pelones, hallaquitas aliñadas, pasteles y pare usted de contar, al ingeniero venezolano Luis Caballero Mejías.

El caso es que para la época, cuando todavía el país estaba neonato en lo que a patente industrial y registro de invento se refiere, el proceso cayó en manos de Lorenzo Mendoza; quien tuvo la misma intuición que le permitió ver en la industria cervecera un negocio sin desperdicios. Sin pensarlo dos veces y con los recursos económicos necesarios, el líder de la familia Polar puso en marcha la industrialización del “Pan” de los venezolanos.

Continúa leyendo en CARACAS CUÉNTAME

CURADAS |Tu compañía en información

Industria fuerte venezolana ,que siguen dé pie.

Que Dios lo ilumine siempre y que se ponga la mano en el corazon con los obreros suspendidos injustamente que sepa que la clase obrera es el pilar de esa empresa Dios lo bendiga y deje de ser arogante y altivo la humildad Dios la ama

La arrogancia es ver helados efe empledos tratando hundir la empresa por el ploceso

Desde que tengo uso y razón el primer paquete de harina precosida se llamaba Pronto me acuerdo costaba un Bolivar..

Un abrazo y aplausos a los hermanos Mendoza, por creer siempre en Venezuela.